大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

破傳承困境,待青年接力­——安財學子探尋花鼓燈非遺藝術傳承之路

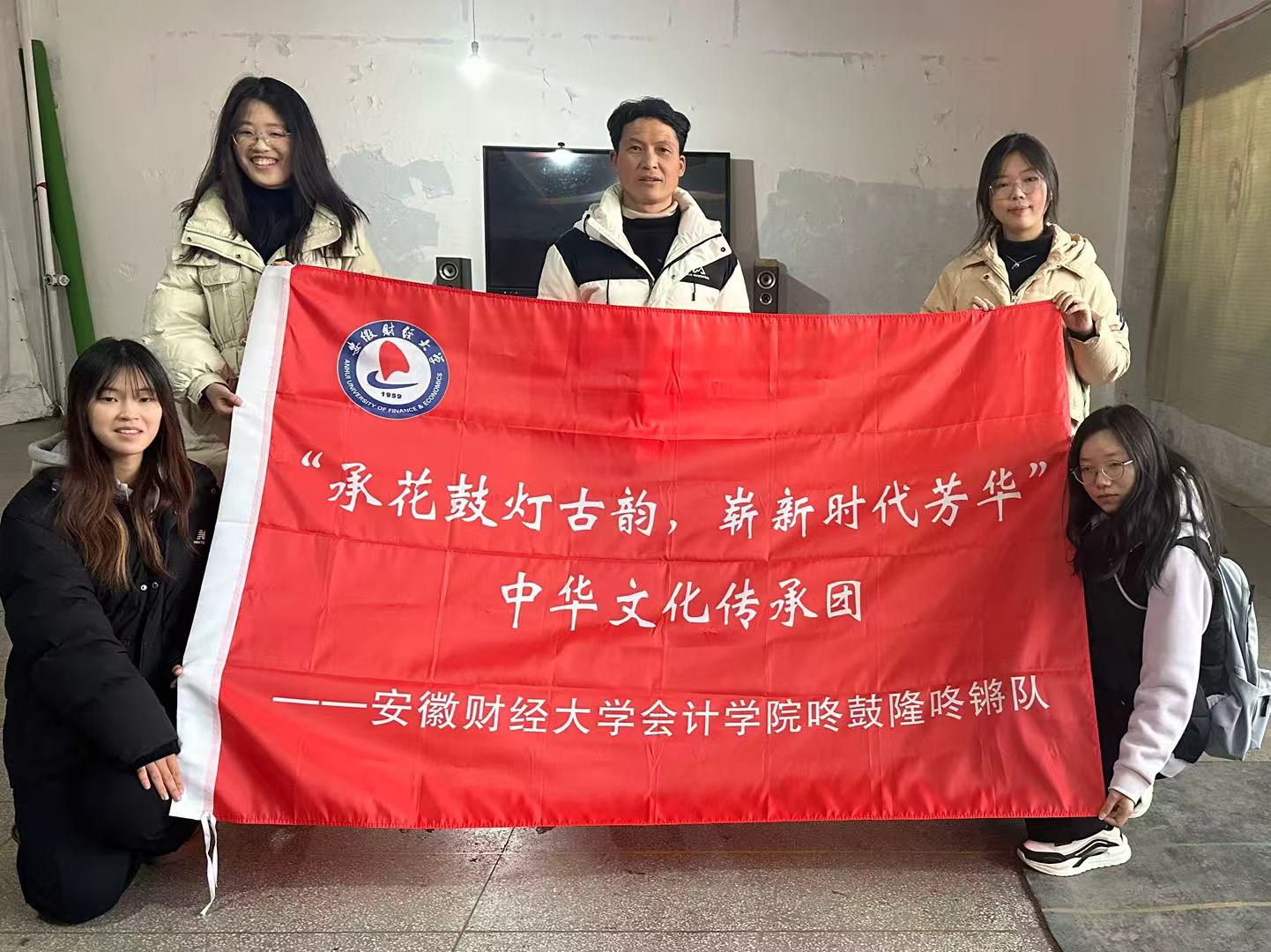

花鼓燈是源于淮河兩岸的民間歌舞藝術,素有 “東方芭蕾”的美稱。歷經歲月沉淀,花鼓燈仍承載著淮河兩岸人民的情感與記憶,于2006年被列入國家級非物質文化遺產。2024年中央一號文件強調,要“繁榮發展鄉村文化,加強鄉村優秀傳統文化保護傳承和創新發展,強化農村非物質文化遺產挖掘整理和保護利用 ”。安徽財經大學會計學院“咚鼓隆咚鏘”社會實踐團成功聯系到花鼓燈市級傳承人馮開唐老師,于1月19日前往安徽省蚌埠市展開深入采訪,感受花鼓燈的獨特魅力與底蘊,探尋農村歌舞類非遺藝術再煥光彩之路。

不忘初心, 不破不立

上午,實踐團拜訪了位于蚌埠市禹會區老廠房中的花鼓燈培訓基地。藝術團的演員們正在進行公益表演彩排,紅色的絲巾在她們手中如翻飛的蝴蝶,靈動輕盈、節奏明快,隨著舞蹈動作在空中飛揚。隊員們紛紛贊嘆,被精彩真摯的表演所打動。馮老師見隊員們對花鼓燈有興趣,又給隊員們播放了自己的表演視頻。看著屏幕中的自己,馮老師與隊員們談起如何與花鼓燈結緣。他從小便聽著花鼓燈故事長大,10歲學藝,也因此與同樣熱愛花鼓燈的妻子相識。當時村子里大部分的年輕人都選擇外出打工,但馮老師不愿看到老一輩傳承下來的花鼓燈在自己這一代消失,于是離開村子在市里租下廠房,建立了現在的花鼓燈培訓基地,并成立了花鼓燈藝術團。馮老師努力宣傳召集學員,自愿進行免費教學。

舉步維艱,堅忍不拔

下午,實踐隊員們跟隨馮老師的腳步參觀培訓基地。基地內陳設簡單,幾處沙發、一臺電視、擺放規整的表演道具,還有滿墻演出照片,便是全部。隨后,實踐團采訪了馮老師。談及資金問題,馮老師既自豪又心酸。馮老師組織帶領的藝術團已成立7年,主要依靠他與成員們打零工維持至今,而成員們也大多是五六十歲的年紀。為了宣傳花鼓燈,藝術團一年會有100到200場表演,且大多是無償的,很多時候大家還自掏腰包支付路費。實踐隊員們心里五味雜陳,同時也對馮開唐老師與藝術團成員們對于傳承花鼓燈的堅定意志,與心中的大愛感到深深的震撼與敬佩。

接著,實踐隊員們詢問馮老師關于未來傳承花鼓燈的計劃,馮老師提出了自己心中的許多想法。他計劃在培訓基地搭建一個大舞臺,給懷揣夢想的人提供表演機會,并且希望能夠拍攝一部花鼓燈題材的電視劇,能更細致生動地向人們展示花鼓燈淳樸的魅力。而談及目前面臨的阻礙,馮老師指出,目前最大的問題是資金不足且缺乏年輕力量。藝術團的運營與宣傳需要資金支持,他們也希望能夠通過短視頻平臺加強花鼓燈的傳播,卻因不懂得視頻剪輯等技術問題而無從下手。同時,藝術團的演員們面臨“高齡化”,需要更多年輕的身影與更多的新力量才能讓花鼓燈突破性地傳承下去。

頭角崢嶸,自強不息

最后,馮老師與藝術團演員們完整地表演了一場花鼓燈,男角動作剛健有力、灑脫奔放,女角輕盈飄逸、靈巧細膩,演員們將花鼓燈之美詮釋得淋漓盡致。馮老師告訴隊員們:“人生就像花鼓燈的鼓,上面是天,中間是人,底下是地。人立在天地之中,很多時候沒有要不要,年輕人不應輕易就感到害怕,要去勇于擔當,積德行善。”

實踐活動結束后,隊員們感慨良多,農村歌舞類非遺藝術的傳承與發展道阻且長,但一代代傳承人們主動挑起擔子,精益求精不求回報。這奔赴理想、無私奉獻的精神正是青年一代應當汲取、學習的。實踐隊員們堅定了繼續助力花鼓燈宣傳的信念,非遺藝術也需要更多年輕血液的注入,作為表演者、宣傳者等等,以自己的方式添一把火,做新時代非遺藝術傳承的接棒人!

- 作者:倪少玙 谷藝涵 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-02-22 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 從“戰場”到“田野”:退役軍人創業如何激活鄉村經濟? —

- 從“戰場”到“田野”:退役軍人創業如何激活鄉村經濟?

——解析廣西三位退役軍人的鄉村振興實踐 - 02-22 關注:0

- 退役軍人賦能鄉村振興的創業模式及成效探究 ——以廣西羅述

- 退役軍人賦能鄉村振興的創業模式及成效探究

——以廣西羅述長、晏志新、洪龍金的創業實踐為例 - 02-22 關注:0

- 當古村遇見短視頻,文化傳承的“破圈”之路 ——關于數智化時代網

- 當古村遇見短視頻,文化傳承的“破圈”之路

——關于數智化時代網絡視頻助力鄉村文化振興的思考 - 02-22 關注:0

- 數智浪潮下,桂林東漓古村 “乘風破浪” 探尋鄉村振興新航道

- 數智浪潮下,桂林東漓古村 “乘風破浪” 探尋鄉村振興新航道

- 02-22 關注:0

- 破傳承困境,待青年接力­——安財學子探尋花鼓燈非遺藝術傳

- 為探尋花鼓燈傳承的現狀與未來貢獻當代大學生的一份力

- 02-22 關注:0

- 安徽中醫藥大學杏林新生代志愿服務隊赴安徽鳳陽小崗村:踏改革熱

- 近日,筆者走進小崗村,通過實地調研、人物訪談和直播探訪,見證這片土地上傳統與創新的交融,感受“大包干”精神在新時代煥發的蓬勃力

- 02-22 關注:4

- 紅甲閃耀高鐵站 青春助力暖春運

- 江蘇師范大學胡迅寒假期間前往高鐵站進行志愿服務

- 02-22 關注:0

- 逐綠深圳灣,探尋紅樹林碳匯奧秘

- 廈門大學經濟學院生態小隊于1月13日-14日赴深圳市福田區紅樹林保護區開展寒假社會實踐活動,深入了解紅樹林保護與碳匯實踐過程。

- 02-22 關注:2

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有