大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

北京科技大學研支團在拉薩開展端午節包粽子傳統民俗活動

為弘揚中華優秀傳統文化,增強學生勞動實踐能力,5月24日上午,北京科技大學第26屆研究生支教團西藏分團于拉薩市康樂居委會開展了以“粽香傳情·文化潤心”為主題的端午節趣味課堂活動,將傳統節日文化與學業幫扶相結合,為區兒童送上一場別開生面的文化盛宴。

活動現場,教室內彌漫著粽葉的清香。志愿者以屈原的典故為引,講述了端午節的起源、習俗和文化內涵,讓同學們深刻理解了包粽子活動背后蘊含的深厚意義,感受古人的愛國情懷和浪漫詩意。同時,結合西藏地區“賽牦牛”“煨桑”等民俗類比,向孩子們展示艾草、賽龍舟等端午習俗,在互動問答中,傳統文化的種子悄然扎根。

活動現場,教室內彌漫著粽葉的清香。志愿者以屈原的典故為引,講述了端午節的起源、習俗和文化內涵,讓同學們深刻理解了包粽子活動背后蘊含的深厚意義,感受古人的愛國情懷和浪漫詩意。同時,結合西藏地區“賽牦牛”“煨桑”等民俗類比,向孩子們展示艾草、賽龍舟等端午習俗,在互動問答中,傳統文化的種子悄然扎根。

隨后,作為活動核心,包粽子環節特邀拉薩市柳梧初級中學曾曉曉老師現場教學。志愿者們提前一天清洗好粽葉、糯米、蜜棗等材料,現場“一對一”協助孩子們操作。他們一邊耐心講解著包粽子的步驟——“先將粽葉卷成漏斗狀,填入餡料,要壓實,最后纏繞棉線固定”,一邊進行示范。起初,有的孩子包出的粽子形狀多樣,糯米還時不時“溜”出來,但在反復嘗試下,逐漸掌握了技巧。當李西成功包出第一個三角粽時,歡呼聲引得全場鼓掌。大家互相交流經驗,歡聲笑語不斷,現場氛圍熱烈又溫馨。最終,三十余個形態各異的粽子在高壓鍋中翻滾,粽葉香與青稞香交織,成為高原課堂上獨特的端午記憶。

活動尾聲,孩子們小心翼翼地將勞動成果打包,“我要帶回家給媽媽嘗嘗我的手藝”“以前只知道端午節吃粽子,今天學會了包粽子!”。這些飽含心意的粽子,不僅承載著節日祝福,更傳遞著尊老愛幼的傳統美德。這場寓教于樂的包粽子活動,幫助少數民族青少年理解“節慶符號”背后的文化基因,在動手實踐中增強對中華文明的認同感。

端午小課堂后,志愿者化身“家庭教師”,針對孩子們帶來的數學試卷、物理實驗進行專項輔導。一個小時的輔導中,孩子們皺緊的眉頭逐漸舒展,筆記本上密密麻麻的批注見證著思維的躍動。

周末課堂志愿服務活動對研支團志愿者而言,從“大學生”到“小老師”的身份轉變,是教學技能與責任意識的淬煉。正如志愿者劉曉萌所言:“當孩子們把第一個粽子塞給我時,我讀懂了支教的意義——用青春守護童心,以奉獻丈量人生。”

北京科技大學研支團西藏分團將把回信精神銘記心間,堅定理想信念,厚植家國情懷,到祖國和人民最需要的地方發光發熱,繼續扎根雪域高原,以“拾貝課堂”為載體,將知識科普、文化傳承與教育幫扶深度融合,讓志愿微光點亮更多孩子的成長之路,在鄉村振興的征程中書寫北科大青年的擔當答卷,為中國式現代化建設貢獻青春力量。

隨后,作為活動核心,包粽子環節特邀拉薩市柳梧初級中學曾曉曉老師現場教學。志愿者們提前一天清洗好粽葉、糯米、蜜棗等材料,現場“一對一”協助孩子們操作。他們一邊耐心講解著包粽子的步驟——“先將粽葉卷成漏斗狀,填入餡料,要壓實,最后纏繞棉線固定”,一邊進行示范。起初,有的孩子包出的粽子形狀多樣,糯米還時不時“溜”出來,但在反復嘗試下,逐漸掌握了技巧。當李西成功包出第一個三角粽時,歡呼聲引得全場鼓掌。大家互相交流經驗,歡聲笑語不斷,現場氛圍熱烈又溫馨。最終,三十余個形態各異的粽子在高壓鍋中翻滾,粽葉香與青稞香交織,成為高原課堂上獨特的端午記憶。

活動尾聲,孩子們小心翼翼地將勞動成果打包,“我要帶回家給媽媽嘗嘗我的手藝”“以前只知道端午節吃粽子,今天學會了包粽子!”。這些飽含心意的粽子,不僅承載著節日祝福,更傳遞著尊老愛幼的傳統美德。這場寓教于樂的包粽子活動,幫助少數民族青少年理解“節慶符號”背后的文化基因,在動手實踐中增強對中華文明的認同感。

端午小課堂后,志愿者化身“家庭教師”,針對孩子們帶來的數學試卷、物理實驗進行專項輔導。一個小時的輔導中,孩子們皺緊的眉頭逐漸舒展,筆記本上密密麻麻的批注見證著思維的躍動。

周末課堂志愿服務活動對研支團志愿者而言,從“大學生”到“小老師”的身份轉變,是教學技能與責任意識的淬煉。正如志愿者劉曉萌所言:“當孩子們把第一個粽子塞給我時,我讀懂了支教的意義——用青春守護童心,以奉獻丈量人生。”

北京科技大學研支團西藏分團將把回信精神銘記心間,堅定理想信念,厚植家國情懷,到祖國和人民最需要的地方發光發熱,繼續扎根雪域高原,以“拾貝課堂”為載體,將知識科普、文化傳承與教育幫扶深度融合,讓志愿微光點亮更多孩子的成長之路,在鄉村振興的征程中書寫北科大青年的擔當答卷,為中國式現代化建設貢獻青春力量。

- 作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-05-26 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 北京科技大學研支團在拉薩開展端午節包粽子傳統民俗活動

- 為弘揚中華優秀傳統文化,增強學生勞動實踐能力

- 05-26 關注:0

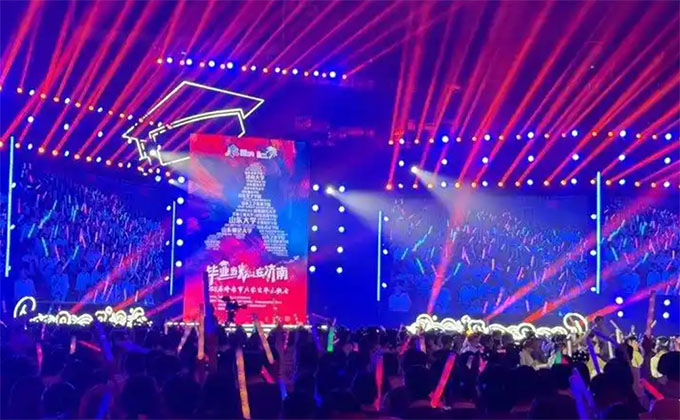

- 2025屆濟南市大學生畢業典禮在濟南奧體中心落幕

- 5月22日,“畢業當燃在濟南”2025屆濟南市大學生畢業典禮在濟南奧體中心東荷體育館隆重舉行。

- 05-24 關注:2

- 青春踐行五育!這個班級為新時代青年成長樹立了標桿

- 寧職院國貿3231班積極響應“五育融合”理念,策劃并開展了一系列豐富多彩的班級活動。

- 05-23 關注:53

- 大學生體驗古籍修復技藝

- 18日,2025年“‘京’彩文化青春綻放”行動計劃之書香行“妙手換書顏指尖傳文脈”項目活動在中國書店舉辦。

- 05-19 關注:9

- 90后女大學生放棄5000元高薪出家 成全真教道長

- 甫一入夏,高溫與夏雨先后而至,似婉約,似激烈。清風夜雨的洗禮之后,瀘州市敘永縣境內的丹山紫霞峰,在晨曦中真容初顯。

- 05-18 關注:4

- 延期畢業學生心理困境與紓解對策

- 部分學生各種原因造成學業困難,不能按時完成學業而導致延期畢業,因心理問題導致學業困難是一個重要的因素。

- 05-15 關注:3

- 寫給大一新生——上好大學四門課,成就更好自己

- 我的小萌新們,當你們踏進大學校園的那一刻起,就注定了開啟你們新的旅程。

- 05-15 關注:4

- 累了的時候,別忘了向生活請個假!

- 不知何時開始,我們生活的這個時代越來越“卷”了,我們生活中面臨的壓力越來越多了,幾乎每一個人對目前生活狀態的形容詞里面都少不了

- 05-15 關注:3

-

大學生新聞網©版權所有