大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

老師,我不想交新朋友——大學生人際關系心理危機案例

一、事件背景

(一)學生基本情況

小A,女,性格內向,靦腆,敏感而多疑,不善言辭。父母都是教師,家里還有一個弟弟,小A從小被寄養在姑媽家直到讀中學才回到父母身邊。入學后不久,就有班級同學反映,小A不太合群,她總是一個人在校園里獨來獨往。她每天早出晚歸,全身心投入學習,但學習成績始終平平。

(二)危機發生背景

該生自述,考入大學以后,自己與班級和宿舍同學經常因為一些日常瑣事鬧矛盾,她認為是宿舍同學背后跟同學們說她壞話,導致班級同學都不愛搭理她;在學習上小A也是壓力重重,為了實現父親對自己出國留學的期望,盡管自己每天非常努力學習,參加各種競賽,但仍然拿不到獎。小A感覺很孤獨又無助,總感覺生活不那么美好,總喜歡回憶過去的點滴,她對未來沒有信心,也有過輕生的念頭,甚至萌生過傷害室友的想法。

微信圖片_20231003091247.jpg

二、干預過程

(一)第一時間介入,全面掌握情況

小A向輔導員老師傾訴成長經歷,以及入學后無法融入新集體的苦悶。小A來自河南農村,父親是中學歷史老師,母親曾是農村小學代課教師,國家取消代課教師后,母親在家務農。由于母親重男輕女思想嚴重,在她六歲那年有了弟弟后,父母將剛讀小學的小A寄養在姑姑家直至小學畢業,讀初中以后,父母才將她接回家。回家后,她總感覺父母偏心,認為父母更關心弟弟的成長,讀高中后,特別在高三,為了引起父母的關注,小A開始叛逆、逃課、談戀愛,經常因瑣事跟母親產生沖突,學習成績一落千丈,導致第一年高考失利,第二年復讀才考入大學。進入大學后,小A經常與班級和宿舍同學總因一些小事一直摩擦不斷。父親還期望小A能去美國留學。父親的這個想法,讓成績并不拔尖的小A感覺壓力很大。小A時常感嘆父親為培養自己和弟弟付出辛勞,感覺父親老了很多,自己卻不能為父親分擔而難過。她漸漸的表現出情緒低落,焦慮,晚上經常做噩夢,甚至從噩夢中驚醒。

同時,輔導員老師走訪了女生宿舍了解小A的情況,同學們反映小A是個少言寡語的人,剛入大學時,小A各方面表現還比較好,但漸漸的同學們發現大家聊天時她總和大家談不到一起去。時常與同學因為一些瑣事發生口角摩擦,每次上課她總是一個人坐在教室角落,下課一個人走,獨自去食堂吃飯。獨來獨往的她在同學們眼中是個“怪人”。父母期望小A能好好學習,將來可以出國留學,但是小A內心其實并不想出國。為了父母的期盼,小A學習更加刻苦,每天學習早出晚歸。晚上一個人學習到十二點鐘,早上為了早起,自己買了三個鬧鈴,每天早上六點半三個鬧鈴依次響了,響了5分鐘左右,小A還沒被鬧醒,但室友們都被她的鬧鐘鬧醒了。室友多次跟她提意見,她態度冷漠,依舊我行我素,因此室友們對她很反感。盡管小A學習很刻苦,但學習成績依舊平平,僅獲得過一次三等獎學金。

(二)科學研判,精準干預

1.分析危機原因

(1)痛苦的成長經歷。小A從小在姑媽家寄養,盡管姑媽對她疼愛有加,但這種成長環境讓小A很小就懂得察言觀色,懂得如何取悅大人,如何引起關注,不會隨意表現自己真實的感受,把自己包裹得嚴嚴實實,她每天都過得小心翼翼,生怕自己表現不好,讓大人生氣,自己生活得很壓抑。痛苦的成長經歷使小A形成了爭強好勝,自私偏執,多疑,追求完美的個性。

(2)認知偏差。小A堅信因為自己是女生,父母才將自己送給姑媽,導致自己童年過著寄人籬下的生活。每次與室友發生意見分歧或矛盾沖突,小A就固執的認為是室友們在故意刁難或為難自己,還背著她跟別人說她的壞話,因此她對室友們恨之入骨,甚至萌生過殺室友的沖動。

(3)人際交往能力缺陷。小A從小寄人籬下的生活,使其學會察言觀色,敏感多疑,學會討好大人,形成了小A爭強好勝,追求完美,自私的性格,使其不懂得如何與同齡人相處。進入大學后,盡管小A積極表現,但總是因為一些小事與班級和宿舍同學摩擦不斷。小A一不順心就當著大家的面發脾氣,同學們對她都很失望,都盡量遠離或回避她。

2.采用心理干預技術開展干預

針對小A的情況輔導員老師制定詳細的干預方案,對其進行分階段咨詢干預。方案分為三個階段:第一階段,采用傾聽和提問技術,引導小A重新認識自身非理性的觀念,這一階段持續時間約1個月,輔導了2次;第二階段,采用認知治療法,幫助小A重新建立新理性觀念,對人際關系有正確的認識和理解。這一階段最為關鍵,認知療法主要著眼點,放在患者非功能性的認知問題上,試圖通過改變患者對已、對人或對事的看法與態度來改變所呈現的心理問題。不合理的認知和信念往往引起不良的情緒和行為反應,只有通過疏導談話來改變重建不合理的認知與信念,幫助小A認知重建輔導了5次,持續時間6個月;第三階段,采用了支持技術,鞏固咨詢干預結果,并引導其對未來做出合理規劃。該階段持續時間2個月,約談輔導了3次。

3.尋找其他干預力量

(1)家長干預。在掌握小A基本情況后,輔導員老師把小A的家長請到學校,并將小A的心理檔案交給家長查閱,包括入學后新生心理普查結果,日常談話記錄,以及心理異常情況檔案。在家長全面了解孩子在校情況后,老師對家長提出幾點要求:一要轉變教育觀念,要多關心關注并積極鼓勵小A,不要盲目對孩子施加壓力,比如逼她出國留學。二要營造溫馨的家庭氛圍,特別是母親要改變重男輕女的舊觀念,努力營造寬松親和的家庭氛圍,使其對生活充滿希望,對未來充滿信心。三要帶孩子去醫療機構的心理科進行全面檢查,以便輔導員老師有針對性對學生進行干預。

(2)老師及班級同學的朋輩干預。針對小A與同學相處不融洽的情況,輔導員老師找到系主任,跟他們通報小A的情況,請老師對她給予積極關注和引導。此外,輔導員老師還安排班長和小A的好友李某時常邀約她參加同學們的集體活動,引導她如何與同學們相處并建立良好人際關系。在家長、輔導員老師、朋輩的干預下,并經過多次心理咨詢后,小A低落情緒逐漸好轉,抑郁的狀態也得到緩解并逐漸消除,開始以積極心態投入學習生活中,漸漸的她開始主動融入班級,并與同學交流。

三、干預效果

輔導員老師定期對小A的學習生活情況進行了解,發現她沒有再出現過強烈的悲觀情緒和消極念頭。她的母親也逐漸轉變對她教育方式,母親經常電話或視頻聯系她,父親沒有再強烈要求她出國留學,而是更多的關心她的生活和情緒,并鼓勵她多和朋友交往,積極關心幫助他人。小A自己也覺得有了家人、同學和老師的鼓勵和幫助后,學習再沒有以前那么大的壓力了,心情舒暢了許多,最重要的是她感覺自己并不孤單,有深愛著自己的父母,有關心愛護自己的老師,還有無私幫助過她的同學。后來,小A跟父母和老師承諾:“今后自己無論遇到什么困難,再也不會自尋短見,一定會勇敢地面對并戰勝困難,世界是有愛的,生活是美好的”。兩年后小A順利大學畢業,并以優異成績考入北京一家事業單位工作,用人單位對她入職后的工作表現反映良好。

四、總結與反思

(一)具備敏銳的洞察力是做好大學生心理健康工作的首要因素

許多大學生的心理問題都具有一定的隱蔽性,它往往表現在學生的生病、休學或矛盾沖突中,這很可能是學生心理需求得不到滿足的外在表現,大多數學生不會積極主動尋求外界的幫助,輔導員需要洞悉這些表向來了解學生的真正需求,并無條件的對她給予關注。

(二)建立完善的干預體系是做好大學生心理健康工作的必要保證

成功干預需要一套完整危機干預體系。本案例發生時,學校以及學院立即啟動危機干預體系,領導高度重視,信息渠道暢通,制定危機干預方案并隨時進行修正,是對心理健康工作強有力的指導和保證。輔導員在干預過程中,具備專業的心理干預素養,會使案例分析更加條理清晰而準確,措施更加到位,最終使案例得以成功干預。

(三)進行持續的監護是取得大學生心理健康工作成效的必要條件

大學生心理問題的產生往往都有復雜的家庭背景和社會原因,而且其負性情緒持續時間較長,積累的心理問題多,解決起來很棘手。就本案例而言,需要參與干預的人較多,而且要求干預人員付出強大的情感支持,并要對其進行持續監護。很多心理問題往往通過短期心理咨詢或一兩次心理干預就徹底解決是不可能的,所以輔導員老師們要做好持續監護和長期咨詢干預的準備,對一些學生情況的摸排、咨詢、干預、追蹤、治療和監護可能要一直延續到其大學畢業,才能保證他們能以健康的心態步入社會,正常生活和工作。

(四)形成有效的干預合力是做好大學生心理健康工作的關鍵

本案例的咨詢、干預是一個復雜而漫長的過程,尤其是在咨詢和干預的初期,學生極易出現一些阻抗情緒,僅靠心理咨詢老師和輔導員老師的力量是遠遠不夠的。請學生家長和學生朋輩參與干預,對當事人施加積極影響,很有必要。充分挖掘全系老師的影響力,形成干預合力,也是不可或缺的。總之,要充分利用和調動一切因素和力量形成有效的干預合力,為學生的心理健康保駕護航。

(一)學生基本情況

小A,女,性格內向,靦腆,敏感而多疑,不善言辭。父母都是教師,家里還有一個弟弟,小A從小被寄養在姑媽家直到讀中學才回到父母身邊。入學后不久,就有班級同學反映,小A不太合群,她總是一個人在校園里獨來獨往。她每天早出晚歸,全身心投入學習,但學習成績始終平平。

(二)危機發生背景

該生自述,考入大學以后,自己與班級和宿舍同學經常因為一些日常瑣事鬧矛盾,她認為是宿舍同學背后跟同學們說她壞話,導致班級同學都不愛搭理她;在學習上小A也是壓力重重,為了實現父親對自己出國留學的期望,盡管自己每天非常努力學習,參加各種競賽,但仍然拿不到獎。小A感覺很孤獨又無助,總感覺生活不那么美好,總喜歡回憶過去的點滴,她對未來沒有信心,也有過輕生的念頭,甚至萌生過傷害室友的想法。

微信圖片_20231003091247.jpg

二、干預過程

(一)第一時間介入,全面掌握情況

小A向輔導員老師傾訴成長經歷,以及入學后無法融入新集體的苦悶。小A來自河南農村,父親是中學歷史老師,母親曾是農村小學代課教師,國家取消代課教師后,母親在家務農。由于母親重男輕女思想嚴重,在她六歲那年有了弟弟后,父母將剛讀小學的小A寄養在姑姑家直至小學畢業,讀初中以后,父母才將她接回家。回家后,她總感覺父母偏心,認為父母更關心弟弟的成長,讀高中后,特別在高三,為了引起父母的關注,小A開始叛逆、逃課、談戀愛,經常因瑣事跟母親產生沖突,學習成績一落千丈,導致第一年高考失利,第二年復讀才考入大學。進入大學后,小A經常與班級和宿舍同學總因一些小事一直摩擦不斷。父親還期望小A能去美國留學。父親的這個想法,讓成績并不拔尖的小A感覺壓力很大。小A時常感嘆父親為培養自己和弟弟付出辛勞,感覺父親老了很多,自己卻不能為父親分擔而難過。她漸漸的表現出情緒低落,焦慮,晚上經常做噩夢,甚至從噩夢中驚醒。

同時,輔導員老師走訪了女生宿舍了解小A的情況,同學們反映小A是個少言寡語的人,剛入大學時,小A各方面表現還比較好,但漸漸的同學們發現大家聊天時她總和大家談不到一起去。時常與同學因為一些瑣事發生口角摩擦,每次上課她總是一個人坐在教室角落,下課一個人走,獨自去食堂吃飯。獨來獨往的她在同學們眼中是個“怪人”。父母期望小A能好好學習,將來可以出國留學,但是小A內心其實并不想出國。為了父母的期盼,小A學習更加刻苦,每天學習早出晚歸。晚上一個人學習到十二點鐘,早上為了早起,自己買了三個鬧鈴,每天早上六點半三個鬧鈴依次響了,響了5分鐘左右,小A還沒被鬧醒,但室友們都被她的鬧鐘鬧醒了。室友多次跟她提意見,她態度冷漠,依舊我行我素,因此室友們對她很反感。盡管小A學習很刻苦,但學習成績依舊平平,僅獲得過一次三等獎學金。

(二)科學研判,精準干預

1.分析危機原因

(1)痛苦的成長經歷。小A從小在姑媽家寄養,盡管姑媽對她疼愛有加,但這種成長環境讓小A很小就懂得察言觀色,懂得如何取悅大人,如何引起關注,不會隨意表現自己真實的感受,把自己包裹得嚴嚴實實,她每天都過得小心翼翼,生怕自己表現不好,讓大人生氣,自己生活得很壓抑。痛苦的成長經歷使小A形成了爭強好勝,自私偏執,多疑,追求完美的個性。

(2)認知偏差。小A堅信因為自己是女生,父母才將自己送給姑媽,導致自己童年過著寄人籬下的生活。每次與室友發生意見分歧或矛盾沖突,小A就固執的認為是室友們在故意刁難或為難自己,還背著她跟別人說她的壞話,因此她對室友們恨之入骨,甚至萌生過殺室友的沖動。

(3)人際交往能力缺陷。小A從小寄人籬下的生活,使其學會察言觀色,敏感多疑,學會討好大人,形成了小A爭強好勝,追求完美,自私的性格,使其不懂得如何與同齡人相處。進入大學后,盡管小A積極表現,但總是因為一些小事與班級和宿舍同學摩擦不斷。小A一不順心就當著大家的面發脾氣,同學們對她都很失望,都盡量遠離或回避她。

2.采用心理干預技術開展干預

針對小A的情況輔導員老師制定詳細的干預方案,對其進行分階段咨詢干預。方案分為三個階段:第一階段,采用傾聽和提問技術,引導小A重新認識自身非理性的觀念,這一階段持續時間約1個月,輔導了2次;第二階段,采用認知治療法,幫助小A重新建立新理性觀念,對人際關系有正確的認識和理解。這一階段最為關鍵,認知療法主要著眼點,放在患者非功能性的認知問題上,試圖通過改變患者對已、對人或對事的看法與態度來改變所呈現的心理問題。不合理的認知和信念往往引起不良的情緒和行為反應,只有通過疏導談話來改變重建不合理的認知與信念,幫助小A認知重建輔導了5次,持續時間6個月;第三階段,采用了支持技術,鞏固咨詢干預結果,并引導其對未來做出合理規劃。該階段持續時間2個月,約談輔導了3次。

3.尋找其他干預力量

(1)家長干預。在掌握小A基本情況后,輔導員老師把小A的家長請到學校,并將小A的心理檔案交給家長查閱,包括入學后新生心理普查結果,日常談話記錄,以及心理異常情況檔案。在家長全面了解孩子在校情況后,老師對家長提出幾點要求:一要轉變教育觀念,要多關心關注并積極鼓勵小A,不要盲目對孩子施加壓力,比如逼她出國留學。二要營造溫馨的家庭氛圍,特別是母親要改變重男輕女的舊觀念,努力營造寬松親和的家庭氛圍,使其對生活充滿希望,對未來充滿信心。三要帶孩子去醫療機構的心理科進行全面檢查,以便輔導員老師有針對性對學生進行干預。

(2)老師及班級同學的朋輩干預。針對小A與同學相處不融洽的情況,輔導員老師找到系主任,跟他們通報小A的情況,請老師對她給予積極關注和引導。此外,輔導員老師還安排班長和小A的好友李某時常邀約她參加同學們的集體活動,引導她如何與同學們相處并建立良好人際關系。在家長、輔導員老師、朋輩的干預下,并經過多次心理咨詢后,小A低落情緒逐漸好轉,抑郁的狀態也得到緩解并逐漸消除,開始以積極心態投入學習生活中,漸漸的她開始主動融入班級,并與同學交流。

三、干預效果

輔導員老師定期對小A的學習生活情況進行了解,發現她沒有再出現過強烈的悲觀情緒和消極念頭。她的母親也逐漸轉變對她教育方式,母親經常電話或視頻聯系她,父親沒有再強烈要求她出國留學,而是更多的關心她的生活和情緒,并鼓勵她多和朋友交往,積極關心幫助他人。小A自己也覺得有了家人、同學和老師的鼓勵和幫助后,學習再沒有以前那么大的壓力了,心情舒暢了許多,最重要的是她感覺自己并不孤單,有深愛著自己的父母,有關心愛護自己的老師,還有無私幫助過她的同學。后來,小A跟父母和老師承諾:“今后自己無論遇到什么困難,再也不會自尋短見,一定會勇敢地面對并戰勝困難,世界是有愛的,生活是美好的”。兩年后小A順利大學畢業,并以優異成績考入北京一家事業單位工作,用人單位對她入職后的工作表現反映良好。

四、總結與反思

(一)具備敏銳的洞察力是做好大學生心理健康工作的首要因素

許多大學生的心理問題都具有一定的隱蔽性,它往往表現在學生的生病、休學或矛盾沖突中,這很可能是學生心理需求得不到滿足的外在表現,大多數學生不會積極主動尋求外界的幫助,輔導員需要洞悉這些表向來了解學生的真正需求,并無條件的對她給予關注。

(二)建立完善的干預體系是做好大學生心理健康工作的必要保證

成功干預需要一套完整危機干預體系。本案例發生時,學校以及學院立即啟動危機干預體系,領導高度重視,信息渠道暢通,制定危機干預方案并隨時進行修正,是對心理健康工作強有力的指導和保證。輔導員在干預過程中,具備專業的心理干預素養,會使案例分析更加條理清晰而準確,措施更加到位,最終使案例得以成功干預。

(三)進行持續的監護是取得大學生心理健康工作成效的必要條件

大學生心理問題的產生往往都有復雜的家庭背景和社會原因,而且其負性情緒持續時間較長,積累的心理問題多,解決起來很棘手。就本案例而言,需要參與干預的人較多,而且要求干預人員付出強大的情感支持,并要對其進行持續監護。很多心理問題往往通過短期心理咨詢或一兩次心理干預就徹底解決是不可能的,所以輔導員老師們要做好持續監護和長期咨詢干預的準備,對一些學生情況的摸排、咨詢、干預、追蹤、治療和監護可能要一直延續到其大學畢業,才能保證他們能以健康的心態步入社會,正常生活和工作。

(四)形成有效的干預合力是做好大學生心理健康工作的關鍵

本案例的咨詢、干預是一個復雜而漫長的過程,尤其是在咨詢和干預的初期,學生極易出現一些阻抗情緒,僅靠心理咨詢老師和輔導員老師的力量是遠遠不夠的。請學生家長和學生朋輩參與干預,對當事人施加積極影響,很有必要。充分挖掘全系老師的影響力,形成干預合力,也是不可或缺的。總之,要充分利用和調動一切因素和力量形成有效的干預合力,為學生的心理健康保駕護航。

- 作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-04-29 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

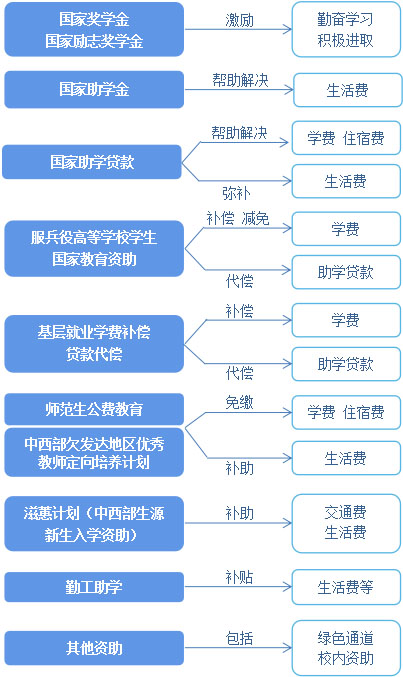

- 國家資助為學生筑夢保駕護航

- 目前,全國各所大學陸續開學。教育部全國學生資助管理中心提醒廣大新生,升學路上請不用擔憂經濟問題,國家學生資助政策助你順利入學、

- 04-29 關注:0

- 老師,我不想交新朋友——大學生人際關系心理危機案例

- 小A,女,性格內向,靦腆,敏感而多疑,不善言辭。父母都是教師,家里還有一個弟弟,小A從小被寄養在姑媽家直到讀中學才回到父母身邊。

- 04-29 關注:0

- 中國華服日——讓“衣冠上國,禮儀之邦”的風采重現當代

- 中國華服日——讓“衣冠上國,禮儀之邦”的風采重現當代

- 04-29 關注:1

- 輔導員隊伍職業化建設探析研究

- 本文旨在探討輔導員隊伍職業化建設的重要性及其關鍵要素,為推進輔導員隊伍專業化發展提供理論支持和實踐指導。

- 04-29 關注:0

- 運用小組合作學習提升學生學習能力的創新研究

- 小組合作學習是目前世界上許多國家普遍采用的一種富有創意的教學理論與方略。

- 04-29 關注:0

- “大學體測掛科,拿不到畢業證”背后的深意

- 云南大學出臺的“最嚴體育校規”在網上引發熱議。要講這個校規背后的深意,我想先從該校的體測課說起。

- 04-28 關注:3

- 科技賦能教育,數字引領未來

- 計月清風實踐隊是北航沈元學院計算機拔尖計劃成立的專項實踐隊,旨在通過專業賦能,聚焦重大民生課題和社會關切,以青年擔當促進高質量

- 04-28 關注:6

- 上大學,資助政策有哪些?

- 新學期即將到來,準大學生們也在為即將到來的大學生活做準備。

- 04-28 關注:2

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有