大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

北科大實踐團探訪烏東苗寨:在茶香氤氳中探尋文化根脈,收獲成長力量

大學生網報8月1日訊(通訊員 楊偉倫)近日,北京科技大學酉良茶韻黔嘗鄉村振興社會實踐團走進貴州省黔東南苗族侗族自治州烏東村,開啟了一場以“探尋茶文化”為主題的為期一周的暑期社會實踐活動。實踐團成員們通過實地調研、與當地負責人面對面交流、親身體驗茶文化的等形式活動之旅,深入了解這個傳統村落的發展現狀,在茶香氤氳中不僅觸摸到了傳統茶文化的深厚底蘊,更收獲了關于鄉村振興的別樣的成長感悟與青年擔當的深刻思考。

烏東村坐落于群山之間,保留著濃郁的苗族文化特色,房屋依山而建,青石板路蜿蜒曲折,銀飾鍛造、蠟染等非遺技藝在這里代代相傳。實踐團成員們首先被這里的傳統文化魅力所吸引,通過與當地非遺傳承人交流,親眼見證了茶葉從采摘到殺青包裝的全過程,感受到傳統技藝中蘊含的匠心與智慧。而在深入調研中,實踐團也發現了烏東村在鄉村振興背景下的新變化。村里依托生態優勢發展起了林下經濟,種植的烏東茶、自己釀制的烏東酒等產品通過電商平臺銷往全國各地;閑置的老木屋被改造成特色民宿,吸引著越來越多的游客前來體驗鄉村生活。傳統村落沒有困守過去,而是在保護中發展,在發展中傳承,這種平衡讓我們看到了鄉村振興的生動實踐。

烏東村的清晨,總是被茶園的薄霧與茶香喚醒。實踐團成員們踏著露水走進茶園,只見層層疊疊的茶樹順著山勢鋪展,隊員們們正背著竹簍生疏地采摘,“采茶要捏緊芽頭向上提,不能掐,不然會影響茶葉的香氣。”雷東村的楊磊書記一邊示范,一邊向大家講述采茶的訣竅。 在楊書記的指導下,成員們嘗試著采摘茶葉,看似簡單的動作,實際操作起來卻頗有難度。通過親身體驗,大家不僅體會到了茶農的辛勞,更對“一粥一飯,當思來處不易”有了更真切的感悟。

之后,實踐團來到村里的傳統制茶茶坊,觀摩阿婆制作烏東村特色的手工茶。攤青、殺青、揉捻、烘焙……十余道工序全憑手工完成,每一步都考驗著匠人的經驗與耐心。“殺青的火候要恰到好處,揉捻的力度要均勻,這樣茶葉才能既有香氣又有回甘。”阿婆一邊演示揉捻的手法,一邊向大家講解其中的門道。成員們圍在一旁仔細觀察,不時提問記錄,仿佛在與千年的茶文化進行一場跨越時空的對話。

除了探尋傳統茶文化,實踐團還將目光投向了烏東村茶產業的發展現狀。在與村支書的座談中,大家了解到,近年來烏東村依托當地優質的茶葉資源,打造了“農戶+電商”的模式,不僅讓手工茶走出了大山,還通過發展茶文化旅游,帶動了村民增收。“以前茶葉賣不上價,現在不一樣了,靠著電商平臺,我們的茶葉能賣到全國各地。”村支書指出。實踐團成員們還走訪了村集體經濟負責人的村長袁主任,聽他們講述作為一個廣東人來貴州工作的原因,以及讓傳統茶葉煥發新活力的故事。結合北京科技大學的學科優勢,實踐團針對烏東村的實際需求開展了多項服務活動。在與村兩委座談時,成員們了解到村里的農產品存在品牌推廣不足的問題,便發揮新媒體運營特長,通過拍攝短視頻發布到抖音、微博和小紅書等平臺,制作推送發布公眾號等,幫助他們更好地展示當地的優質特產。

茶文化不僅是老祖宗留下的技藝,還能成為鄉村振興的‘金鑰匙’。成員們紛紛表示,烏東村的實踐讓他們看到了傳統文化與現代發展結合的無限可能,也讓大家對“鄉村振興需要青年力量”有了更具體的理解。

一周的實踐結束后,實踐團成員們紛紛表示收獲滿滿。從最初面對鄉村調研時的手足無措,到后來能熟練與村民溝通交流;從對鄉村振興的理論認知,到親眼見證自己努力后的變化,大家在實踐中深化了對社會的理解。

“以前在課本里學到的‘鄉村振興’是抽象的概念,來到烏東村才發現,它藏在村民增收的笑容里,藏在通村公路的延伸中,藏在非遺技藝的活態傳承上。”這次實踐讓我們明白,青年學子不僅要讀萬卷書,更要行萬里路,把個人成長融入國家發展,在服務社會中實現青春價值。”來烏東村的日子讓北科大的學子們近距離觀察了鄉村振興的實踐成果,更讓他們在服務基層的過程中增強了社會責任感。未來,實踐團將整理調研成果,形成切實可行的建議反饋給當地,用實際行動為鄉村發展貢獻青春力量。

此次北科大實踐團的烏東村之行,既是一次對茶文化的探尋之旅,也是一場關于成長與責任的修行。在這片充滿茶香的土地上,成員們不僅收獲了知識與感悟,更找到了青年一代與傳統文化、與鄉村發展之間的深刻聯結——而這份聯結,終將在未來的日子里,綻放出更耀眼的光芒。

烏東村坐落于群山之間,保留著濃郁的苗族文化特色,房屋依山而建,青石板路蜿蜒曲折,銀飾鍛造、蠟染等非遺技藝在這里代代相傳。實踐團成員們首先被這里的傳統文化魅力所吸引,通過與當地非遺傳承人交流,親眼見證了茶葉從采摘到殺青包裝的全過程,感受到傳統技藝中蘊含的匠心與智慧。而在深入調研中,實踐團也發現了烏東村在鄉村振興背景下的新變化。村里依托生態優勢發展起了林下經濟,種植的烏東茶、自己釀制的烏東酒等產品通過電商平臺銷往全國各地;閑置的老木屋被改造成特色民宿,吸引著越來越多的游客前來體驗鄉村生活。傳統村落沒有困守過去,而是在保護中發展,在發展中傳承,這種平衡讓我們看到了鄉村振興的生動實踐。

一、走進茶園深處,觸摸自然與匠心的交響

烏東村的清晨,總是被茶園的薄霧與茶香喚醒。實踐團成員們踏著露水走進茶園,只見層層疊疊的茶樹順著山勢鋪展,隊員們們正背著竹簍生疏地采摘,“采茶要捏緊芽頭向上提,不能掐,不然會影響茶葉的香氣。”雷東村的楊磊書記一邊示范,一邊向大家講述采茶的訣竅。 在楊書記的指導下,成員們嘗試著采摘茶葉,看似簡單的動作,實際操作起來卻頗有難度。通過親身體驗,大家不僅體會到了茶農的辛勞,更對“一粥一飯,當思來處不易”有了更真切的感悟。

之后,實踐團來到村里的傳統制茶茶坊,觀摩阿婆制作烏東村特色的手工茶。攤青、殺青、揉捻、烘焙……十余道工序全憑手工完成,每一步都考驗著匠人的經驗與耐心。“殺青的火候要恰到好處,揉捻的力度要均勻,這樣茶葉才能既有香氣又有回甘。”阿婆一邊演示揉捻的手法,一邊向大家講解其中的門道。成員們圍在一旁仔細觀察,不時提問記錄,仿佛在與千年的茶文化進行一場跨越時空的對話。

二、對話鄉村振興,感受茶文化的時代活力

除了探尋傳統茶文化,實踐團還將目光投向了烏東村茶產業的發展現狀。在與村支書的座談中,大家了解到,近年來烏東村依托當地優質的茶葉資源,打造了“農戶+電商”的模式,不僅讓手工茶走出了大山,還通過發展茶文化旅游,帶動了村民增收。“以前茶葉賣不上價,現在不一樣了,靠著電商平臺,我們的茶葉能賣到全國各地。”村支書指出。實踐團成員們還走訪了村集體經濟負責人的村長袁主任,聽他們講述作為一個廣東人來貴州工作的原因,以及讓傳統茶葉煥發新活力的故事。結合北京科技大學的學科優勢,實踐團針對烏東村的實際需求開展了多項服務活動。在與村兩委座談時,成員們了解到村里的農產品存在品牌推廣不足的問題,便發揮新媒體運營特長,通過拍攝短視頻發布到抖音、微博和小紅書等平臺,制作推送發布公眾號等,幫助他們更好地展示當地的優質特產。

茶文化不僅是老祖宗留下的技藝,還能成為鄉村振興的‘金鑰匙’。成員們紛紛表示,烏東村的實踐讓他們看到了傳統文化與現代發展結合的無限可能,也讓大家對“鄉村振興需要青年力量”有了更具體的理解。

三、實踐出真知,收獲不止于茶香

一周的實踐結束后,實踐團成員們紛紛表示收獲滿滿。從最初面對鄉村調研時的手足無措,到后來能熟練與村民溝通交流;從對鄉村振興的理論認知,到親眼見證自己努力后的變化,大家在實踐中深化了對社會的理解。

“以前在課本里學到的‘鄉村振興’是抽象的概念,來到烏東村才發現,它藏在村民增收的笑容里,藏在通村公路的延伸中,藏在非遺技藝的活態傳承上。”這次實踐讓我們明白,青年學子不僅要讀萬卷書,更要行萬里路,把個人成長融入國家發展,在服務社會中實現青春價值。”來烏東村的日子讓北科大的學子們近距離觀察了鄉村振興的實踐成果,更讓他們在服務基層的過程中增強了社會責任感。未來,實踐團將整理調研成果,形成切實可行的建議反饋給當地,用實際行動為鄉村發展貢獻青春力量。

此次北科大實踐團的烏東村之行,既是一次對茶文化的探尋之旅,也是一場關于成長與責任的修行。在這片充滿茶香的土地上,成員們不僅收獲了知識與感悟,更找到了青年一代與傳統文化、與鄉村發展之間的深刻聯結——而這份聯結,終將在未來的日子里,綻放出更耀眼的光芒。

- 來源:大學生新聞網 | 楊偉倫

- 發布時間:2025-08-01 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

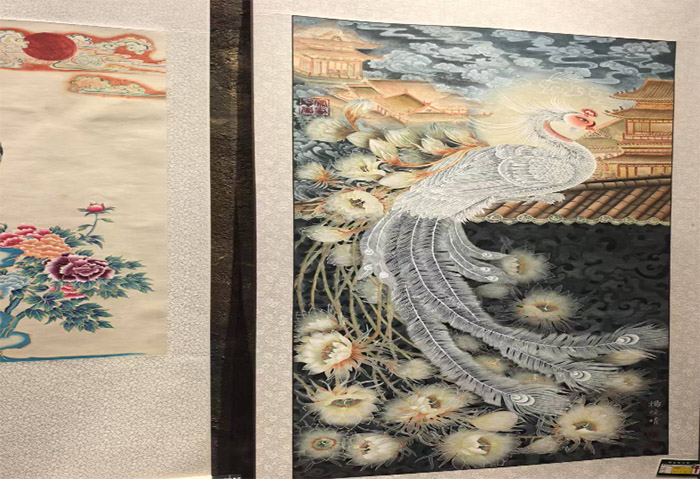

- 拜訪非遺匠人:沉浸式探秘鳳畫藝術殿堂

- 近日,滁州學院三下鄉社會實踐團隊走進安徽省鳳陽縣小崗村,以“傳承鳳畫精髓,弘揚非遺文化”為主題,深入挖掘鳳畫藝術魅力,并通過多

- 08-01 關注:1

- 三下鄉|“歲月如歌,溫暖相伴”助老相伴

- 6月24日,塔里木大學園藝與林學學院“三下鄉”志愿服務隊走進阿拉爾市盛世華齡康養中心,開展了一場以“歲月如歌,溫暖相伴”為主題的

- 08-01 關注:0

- 【“青春為中國式現代化挺膺擔當”2025年暑期“三下鄉”專題】巢

- 工業廢水是我國水環境污染的重要污染源之一,工業廢水的成分復雜,而且性質也千差萬別。當下,我國工業廢水治理正從“達標排放”向“資

- 08-01 關注:0

- 北科大實踐團探訪烏東苗寨:在茶香氤氳中探尋文化根脈,收獲成長

- 08-01 關注:0

- “青苗筑夢”暑期三下鄉實踐隊赴泉州市安溪縣大寶峰茶園開展社會

- 2025年6月29日清晨,集美大學工商管理學院"青苗筑夢"暑期實踐隊的隊員們背著茶簍,踏著晨露走進這片郁郁蔥蔥的大寶峰茶園

- 08-01 關注:4

- “青苗筑夢”暑期三下鄉實踐隊赴泉州市安溪縣經兜村開展社會實踐

- 2025年6月27日清晨,集美大學工商管理學院“青苗筑夢”實踐隊的20名隊員帶著滿腔熱忱與專業知識,踏上了前往泉州市安溪縣經兜村的旅程

- 08-01 關注:8

- 青春推普助“護苗” :威海職業學院”青為“志愿服務隊在貴州小坡

- 為響應“推普助力鄉村振興”號召,2025年7月15日至16日,威海職業學院智慧學院“青為”志愿服務隊遠赴2300公里外的貴州省清鎮市王莊布

- 08-01 關注:26

- 青春赴鄉土,實踐助振興,廣工“益農研旅”突擊隊深入華石鎮開展

- 08-01 關注:1