大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

戰火醫魂:護理學子探尋紅色醫路 ——“赤心青音”團隊探尋八路軍武漢辦事處舊址

2025年7月20日,武漢鐵路職業技術學院醫療與護理學院“赤心青音”黨史學習教育實踐團成員陳燦和張茂麗等一行將“行走的紅色課堂”足跡踏入了八路軍武漢辦事處舊址紀念館,這是她們今年暑期三下鄉社會實踐活動的第十站。目光所及的老建筑里,正藏著一段與醫學使命交織的紅色過往。在這里,透過泛黃的老照片和厚重的歷史,她們尋找到了戰地醫護的擔當精神,這將成為日后滋養當代護理事業的精神養分。

1937年7月7日盧溝橋事后,全面抗戰爆發,國共合作抗日的大幕拉開。同年9月設立的八路軍武漢辦事處(舊址現為紀念館),這座磚木小樓成為中共在國統區的公開辦事機構,也是抗日民族統一戰線的重要樞紐。走進紀念館,復原陳列的房間瞬間將人拉回戰火紛飛的年代。在當時,這里作為前線醫療物資的“轉運站”,承擔了重要的醫療物資保障工作。當時八路軍、新四軍前線醫療物資極度匱乏,辦事處肩負著從國民黨政府領取軍餉、彈藥及衛生器材的重任。他們四處奔走,將大批救護用品連同軍服、槍支等一同送往前線。展柜里泛黃的物資清單上,“繃帶2000卷”“止血鉗50把”“碘酒300瓶”的字跡清晰可辨——這些如今看來普通的醫療用品,在當年卻是戰士們的“救命稻草”,每一件都承載著生的希望。1938年共籌集醫療專款23萬銀元。這些物資經平漢鐵路緊急運往華北根據地,全年累計轉運藥品47噸,輸送醫護人員132名。

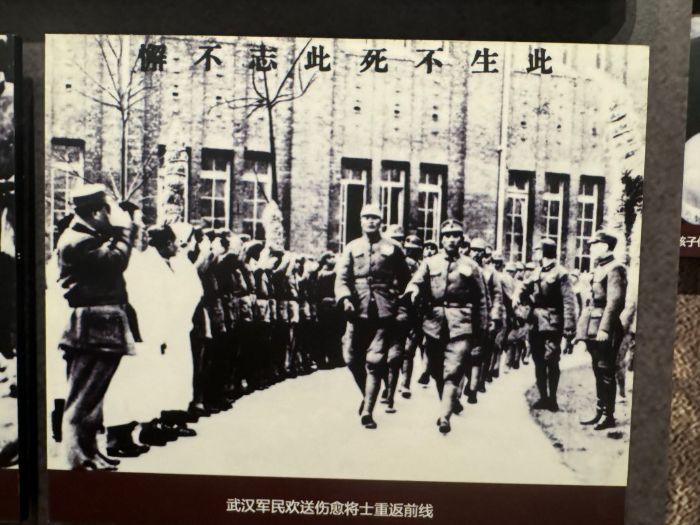

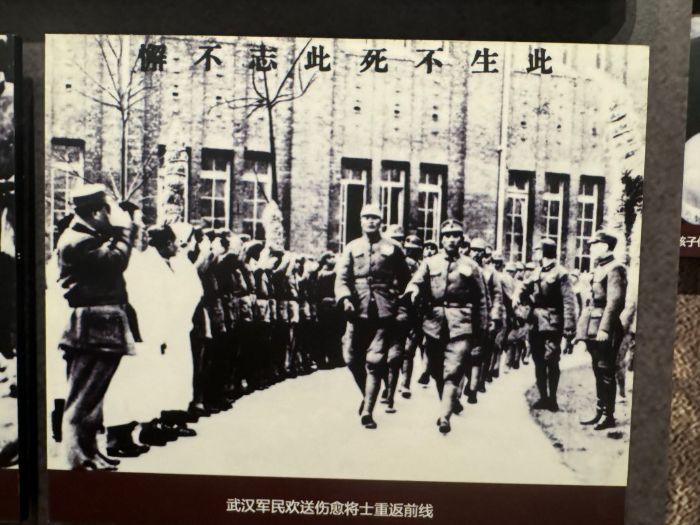

在參觀中同學們了解到,抗戰期間大批愛國醫護人員積極響應"到前線去"的號召奔赴抗日前線,這里也成為醫療力量集結的重要樞紐。據《中國紅十字會抗戰救護報告》記載,僅1938年就有1,287名專業醫護人員從武漢奔赴各根據地,其中包括協和醫院23名骨干醫生集體請纓的壯舉。這些醫護人員從設備完善的大醫院轉戰條件艱苦的根據地,在窯洞手術室中創造著醫學奇跡——每月人均救治傷員超過300人次。國際醫療援助同樣令人動容:白求恩大夫帶著3噸醫療設備和5000支疫苗奔赴延安,德國醫生漢斯·米勒研發的"三防急救包"拯救了2萬余名戰士,印度援華醫療隊則建立了首個戰地血庫系統。正如當年《新華日報》所載:"這些白衣戰士用手術刀筑起了另一條堅不可摧的抗戰防線。"

在八路軍武漢辦事處紀念館,一組老照片記錄了1938年防疫工作的珍貴瞬間:工作人員在街頭示范飲用水消毒,志愿者分發《戰時防疫手冊》,孩子們認真學習衛生宣傳畫。當年武漢霍亂疫情嚴峻,辦事處迅速組織32支宣傳隊,他們聯合當地愛國人士和進步團體,用通俗易懂的方式將專業防疫知識編成方言順口溜,培訓市民骨干1700余人,組織志愿者深入街巷,教大家如何處理傷口、預防疾病。使疫情核心區發病率下降63%。還這些看似細微的工作,在那個年代卻像一道道堅固的防線,讓更多人遠離了疫病的侵襲,也讓群眾感受到了黨對民生的關懷,凝聚起了“軍民同心抗敵”的強大合力。

走出紀念館,同學們不約而同放慢了腳步。張茂麗輕聲感嘆:“以前總覺得‘紅色歷史’離我們很遠,但今天分享原來'紅色記憶'就鐫刻在這些斑駁的手術器械上,流淌在醫護人員穿越封鎖線的腳印里,更蘊藏在每一張泛黃的衛生宣傳畫中。”陳燦點頭回應:“是啊,在烽火連天的歲月里,醫學不僅是救死扶傷的技術,更是點燃希望的火種。那些戰地醫院里傳遞的藥品、街頭巷尾普及的防疫知識,何嘗不是另一種保家衛國的'武器'?”

這座歷經滄桑的建筑,無聲地訴說著一個永恒的道理:中國共產黨即使在最艱苦的抗戰時期,也從未忘記"人民至上"的初心。從白求恩"三分治療七分護理"的戰地經驗,到普及民眾的衛生防疫知識,都彰顯著護理工作守護生命的重要價值。作為未來的護理工作者,我們不僅要傳承這份專業精神,更要學習先輩們將專業技能與人文關懷相結合的崇高品格。

1937年7月7日盧溝橋事后,全面抗戰爆發,國共合作抗日的大幕拉開。同年9月設立的八路軍武漢辦事處(舊址現為紀念館),這座磚木小樓成為中共在國統區的公開辦事機構,也是抗日民族統一戰線的重要樞紐。走進紀念館,復原陳列的房間瞬間將人拉回戰火紛飛的年代。在當時,這里作為前線醫療物資的“轉運站”,承擔了重要的醫療物資保障工作。當時八路軍、新四軍前線醫療物資極度匱乏,辦事處肩負著從國民黨政府領取軍餉、彈藥及衛生器材的重任。他們四處奔走,將大批救護用品連同軍服、槍支等一同送往前線。展柜里泛黃的物資清單上,“繃帶2000卷”“止血鉗50把”“碘酒300瓶”的字跡清晰可辨——這些如今看來普通的醫療用品,在當年卻是戰士們的“救命稻草”,每一件都承載著生的希望。1938年共籌集醫療專款23萬銀元。這些物資經平漢鐵路緊急運往華北根據地,全年累計轉運藥品47噸,輸送醫護人員132名。

在參觀中同學們了解到,抗戰期間大批愛國醫護人員積極響應"到前線去"的號召奔赴抗日前線,這里也成為醫療力量集結的重要樞紐。據《中國紅十字會抗戰救護報告》記載,僅1938年就有1,287名專業醫護人員從武漢奔赴各根據地,其中包括協和醫院23名骨干醫生集體請纓的壯舉。這些醫護人員從設備完善的大醫院轉戰條件艱苦的根據地,在窯洞手術室中創造著醫學奇跡——每月人均救治傷員超過300人次。國際醫療援助同樣令人動容:白求恩大夫帶著3噸醫療設備和5000支疫苗奔赴延安,德國醫生漢斯·米勒研發的"三防急救包"拯救了2萬余名戰士,印度援華醫療隊則建立了首個戰地血庫系統。正如當年《新華日報》所載:"這些白衣戰士用手術刀筑起了另一條堅不可摧的抗戰防線。"

在八路軍武漢辦事處紀念館,一組老照片記錄了1938年防疫工作的珍貴瞬間:工作人員在街頭示范飲用水消毒,志愿者分發《戰時防疫手冊》,孩子們認真學習衛生宣傳畫。當年武漢霍亂疫情嚴峻,辦事處迅速組織32支宣傳隊,他們聯合當地愛國人士和進步團體,用通俗易懂的方式將專業防疫知識編成方言順口溜,培訓市民骨干1700余人,組織志愿者深入街巷,教大家如何處理傷口、預防疾病。使疫情核心區發病率下降63%。還這些看似細微的工作,在那個年代卻像一道道堅固的防線,讓更多人遠離了疫病的侵襲,也讓群眾感受到了黨對民生的關懷,凝聚起了“軍民同心抗敵”的強大合力。

走出紀念館,同學們不約而同放慢了腳步。張茂麗輕聲感嘆:“以前總覺得‘紅色歷史’離我們很遠,但今天分享原來'紅色記憶'就鐫刻在這些斑駁的手術器械上,流淌在醫護人員穿越封鎖線的腳印里,更蘊藏在每一張泛黃的衛生宣傳畫中。”陳燦點頭回應:“是啊,在烽火連天的歲月里,醫學不僅是救死扶傷的技術,更是點燃希望的火種。那些戰地醫院里傳遞的藥品、街頭巷尾普及的防疫知識,何嘗不是另一種保家衛國的'武器'?”

這座歷經滄桑的建筑,無聲地訴說著一個永恒的道理:中國共產黨即使在最艱苦的抗戰時期,也從未忘記"人民至上"的初心。從白求恩"三分治療七分護理"的戰地經驗,到普及民眾的衛生防疫知識,都彰顯著護理工作守護生命的重要價值。作為未來的護理工作者,我們不僅要傳承這份專業精神,更要學習先輩們將專業技能與人文關懷相結合的崇高品格。

- 作者:朱妤馨 指導老師—潘姍 來源:武漢鐵路職業技術學院“赤心青音”黨史學習教育實踐團

- 發布時間:2025-07-25 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 皖南土雞遇“新質生產力”:池州學院實踐團助力振興

- 池州學院實踐團聚焦“新質生產力”與“鄉村振興”主題,深入青陽縣調研皖南土雞產業發展。調研發現,在黨建引領下,科技創新與產業融合

- 07-26 關注:0

- 塔里木大學胡楊學子實踐行:“‘艾’不沉默,禁毒有聲”教育宣講

- 2025年6月26日是第38個世界禁毒日,為進一步提高群眾識毒、防毒、拒毒意識,營造全民參與禁毒的良好氛圍,第一師公安局在阿拉爾市橙意

- 07-26 關注:0

- 陜西工大“秦工薪火”實踐團走進長樂塬抗戰遺址公園——探尋抗戰

- 07-26 關注:1

- 西安學子赴延安尋訪紅色足跡,薪火相傳礪志鑄魂

- 西安建筑科技大學華清學院“追溯紅色根脈•賡續精神薪火”愛國主義教育實踐團

- 07-25 關注:0

- 暑期三下鄉紀實丨西安工業大學“星火接力80載”抗戰精神尋訪團開

- 07-25 關注:0

- 青承魚燈突擊隊的魚燈制作之旅

- 07-25 關注:0

- 濟寧職業技術學院 “脈”向未來墨韻傳藝先鋒隊開展大學生暑期“三

- 07-25 關注:0

- 青春力量助農忙,直播打開“致富窗”

- 7月25日,濃“農”深情,“鄉”約振興實踐團來到滿貢生態合作社,開啟助農直播新體驗。從劉書記的干貨教學到實戰帶貨,我們把深山好貨

- 07-25 關注:0