大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

合肥工業大學“E科農興”實踐隊伍深入鞏店鎮,探索生態農業發展之路

七月流火,暑意漸濃,擋不住青年學子探尋智慧生態農業密碼的腳步。2025年7月7日,合肥工業大學文法學院“E科農興”三下鄉實踐隊伍懷著對生態農業發展的好奇與期待,走進了安徽省亳州市利辛縣鞏店鎮。通過與基層農業工作者深度對話、深入田間地頭實地考察,全方位解碼當地生態農業從傳統種植到綠色轉型的發展路徑,親身感受在鄉村振興戰略指引下,農業產業如何煥發新活力、農民生活如何邁向新臺階。

對話農技站:三十載“老農人”揭秘產業發展密碼

上午,實踐隊來到鞏店鎮農技站,與從事農業工作30余年的王主任展開深入交流。作為土生土長的“老農人”,王主任對當地農業發展脈絡了如指掌,從傳統種植到生態轉型,從糧食安全到特色增收,為隊員們勾勒出一幅立體的農業發展畫卷。

圖為團隊成員采訪“老農人”王主任。王婧涵 供圖

據介紹,鞏店鎮始終以農業為根基,在保障糧食安全的同時,不斷拓展產業邊界。糧食種植領域,小麥常年種植面積穩定在9.6萬畝以上,畝產保持1000斤以上;玉米種植面積超7萬畝,創下連續22年穩產豐收的亮眼成績。特色產業方面,黃牛養殖、紅薯粉絲加工等項目漸成規模,香椿產業成功拿下地理標志商標,中藥材、草莓、生姜等經濟作物更是從零起步,如今草莓種植戶已達72家、生姜種植戶30多家,每畝凈收益高達2萬元,成為農戶增收的“黃金產業”。談及生態農業的推進路徑,王主任坦言“靠的是系統性布局”。從成立專項組織、制定詳細方案,到每月召開例會推進技術落地;從嚴格監管農資銷售、打擊違禁農藥,到年檢測近2000個農產品數據的“安全閥”機制;從無人機噴灑農藥,到土壤深翻、有機肥替代化肥的“土壤修復計劃”,一系列舉措讓生態理念滲透到農業生產的每個環節。而秸稈回收再利用(飼料、外銷、能源化)的模式,更徹底解決了焚燒難題,讓“變廢為寶”成為現實。

“現在40%的土地還是老年農戶在種,新技術推廣確實有難度。”王主任也不回避發展中的挑戰,“所以我們推土地托管,讓合作社統一管,技術門檻降了,生態農業才能鋪開。”此外,每年50-80人赴高校培訓、每村配備科技指導員、微信群線上問診等措施,正持續為產業注入“人才活水”,而政府專項資金與銀行低息貸款的組合拳,則為農業投入提供了堅實保障。

行走田間地頭:多元作物繪就生態種植實景圖。下午,實踐隊沿著田埂走進香椿田、白芍田、芝麻田和玉米田,近距離感受生態農業的實踐成果。嫩綠的香椿芽擠滿枝頭,散發著清新香氣;白芍葉片舒展,在陽光下泛著健康的光澤;芝麻莖稈挺拔,正孕育著飽滿的碩果;玉米地里,粗壯的秸稈上掛著沉甸甸的果穗,一派豐收在望的景象。不同作物的生長狀態,恰是鞏店鎮“糧食+經濟作物”協同發展的生動注腳。隊員們一邊觀察,一邊對照上午王主任介紹的技術細節:“這片玉米田應該用了深翻土壤的技術,根系看起來特別發達”“白芍作為中藥材,肯定是嚴格管控農藥使用的,難怪長得這么好”。從田間管理到生態技術的落地,直觀的景象讓抽象的政策措施變得可觸可感。

此次鞏店鎮之行,不僅讓我們實踐隊的隊員們對基層生態農業的發展有了從理論到實踐的全面認知,更深刻體會到“綠水青山就是金山銀山”在鄉村的生動實踐。隊員們表示,將把此行的所見所聞、所思所感整理成詳實的實踐報告,一方面為鞏店鎮生態農業的進一步發展提供青年視角的建議,另一方面也將積極推動高校與當地的長效合作,讓更多專業知識、技術資源流向鄉村,為鞏店鎮打造綠色有機品牌、實現農業高質量發展貢獻青春力量。而這段深入田野的經歷,也將成為隊員們理解鄉村、服務鄉村的寶貴起點。(通訊員 郁雯涵)

圖為無人機拍攝的農田。王沐慈 供圖

- 作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-07-15 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 醫術鄉行顯仁心,德澤廣被彰品行 --山西中醫藥大學推拿按摩協會實

- 2025年7月8日至11日,山西中醫藥大學推拿按摩協會實踐隊赴晉中市榆次區張慶鄉東賈村,為助力鄉村健康事業的發展,開啟了一場專業、高效

- 07-15 關注:0

- 宿連航道建設提速:貫通在即,賦能區域經濟與運河文化傳承

- 南京財經大學“古運新聲”實踐團隊近日深入宿連航道建設一線,專訪了宿連航道建設指揮部梁歡主任與宿遷市交通運輸局戚春華局長,挖掘該

- 07-15 關注:0

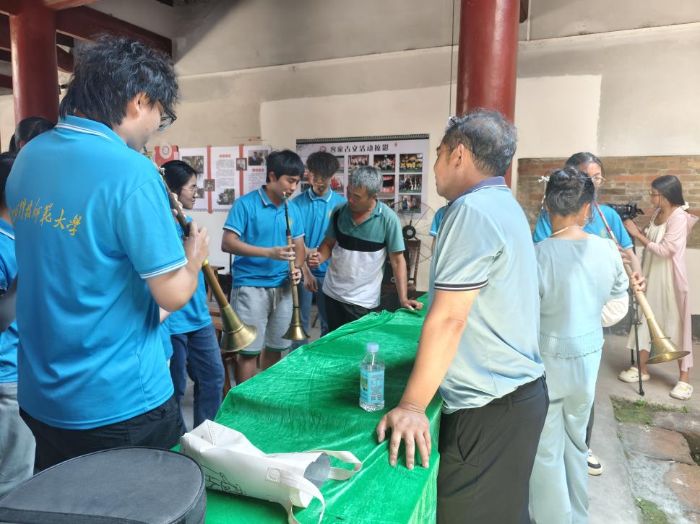

- 于都探遺承古韻,青年聚力煥新聲

- “公”“婆”兩支嗩吶高低和鳴;方言客家古文優美婉轉;擂棒研出客家春夏秋冬。7月5日至6日,江西科技師范大學藥學院“寶葫蘆”社會實

- 07-15 關注:0

- 走進毛公故里 感悟紅色情懷

- 實踐團走進1934年10月中央紅軍長征前夕毛澤東同志工作居住之地——何屋。成員們沉浸于厚重的歷史氛圍,在偉人簡樸的居室內,凝視復原的

- 07-15 關注:0

- 紅韻潤鄉土 振興譜新篇

- 為傳承發揚中國共產黨人精神譜系,推進社會主義先進文化涵養當代青年,合肥工業大學電氣與自動化工程學院學生社會實踐團隊赴洪林鎮開展

- 07-15 關注:1

- 青春尋跡承薪火,基層筑夢顯擔當

- 炬火接力調研團于2025年6月在阿拉爾市開啟暑期三下鄉活動的進程,通過采用“云端對話+實地探訪”模式,與多位長期扎根南疆的基層工作者

- 07-15 關注:1

- 青春三下鄉|陸水大壩見青春“智”理,數字治水載時代使命 ——河

- 7 月 15 日,河海大學國家水網智慧防災調研團訪問三峽試驗壩博物館,了解陸水樞紐對三峽工程的奠基作用,感受水利精神。下午踏勘除險加

- 07-15 關注:1

- “Mg-Li”未來暑期社會實踐團探訪6907工程哨塔:聆聽劉新女士憶父

- 07-15 關注:0