大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

探尋楊家埠木版年畫傳承創新之路——山東大學“木板印憶”團隊社會實踐紀實

在文化多元發展的當下,非物質文化遺產的傳承與創新成為社會關注焦點。2025年2月26日,山東大學文化傳播學院“木板印憶”團隊在張雪瑩帶領下,深入濰坊市寒亭區楊家埠,圍繞“非遺傳承與創新——以楊家埠木版年畫為例”主題展開實地調研,探尋這一古老民間藝術的存續與發展脈絡。

楊家埠木版年畫歷史悠久,其起源可追溯至明朝初期,歷經數百年發展演變。據考證,在明代洪武年間,楊家埠木版年畫已初具工藝基礎,當時的雕刻藝術多服務于祭祀活動或君王政治,這也構成了其創始階段的兩大題材。而“年畫”一詞正式確認于清道光二十九年(公元 1849 年),李光庭在《鄉言解頤》“新年十事”中寫道:“掃舍之后,便貼年畫,稚子之戲耳。”此后,楊家埠木版年畫在歲月長河中持續綻放光彩,成為民間藝術的重要代表。

踏入中濰年畫博物館,濃厚文化氛圍撲面而來。館長吳安軍熱情接待團隊,其自身經歷便是楊家埠木版年畫傳承故事的生動篇章。自幼受木雕藝術熏陶,吳館長在木版年畫雕刻領域深耕不輟,20 歲已熟練掌握技藝精髓,其作品如《趙八缸活財神》《白蛇傳》等,構圖靈動夸張、刀法質樸粗獷,融合傳統與創新,別具藝術魅力。

吳安軍館長詳細講解楊家埠木版年畫歷史,從明洪武年間由川遷魯的楊氏先人傳承的佛經雕刻技藝,到清代咸豐年間擺脫初創影響、實現工藝變革,再到如今成為民間木版年畫三大產地之一,其發展歷程波瀾壯闊。年畫制作涵蓋朽稿畫樣、雕刻木版、手工印刷、烘貨點胭四道核心工序,每一步皆凝聚先輩智慧與匠心。與天津楊柳青側重富貴生活描繪、蘇州桃花塢聚焦宮廷貴族主題不同,楊家埠木版年畫扎根民間,生動刻畫百姓日常百態、風土人情,展現質樸生活美學,為民間文化研究提供珍貴素材。

圖 2 圖為《話說黨史、百年輝煌》新年畫精品畫冊

在交流中,吳館長也流露出對楊家埠木版年畫發展的深切憂慮。在現代社會快節奏沖擊下,傳承困境日益凸顯。年輕一代多受新興文化吸引,從事年畫傳承者寥寥,人才斷檔致傳統技藝延續艱難;市場方面,因受眾減少、消費習慣轉變,年畫市場持續萎縮,傳統銷售模式難以為繼。這些問題引發團隊深刻思考,也凸顯非遺保護工作任重道遠。

“木板印憶”團隊此次調研收獲頗豐,不僅深入了解楊家埠木版年畫藝術內涵、制作工藝與發展現狀,更明確非遺傳承創新面臨挑戰與機遇。團隊將以此次實踐為契機,運用專業知識,探索新媒體傳播、文創產品開發等多元路徑,助力楊家埠木版年畫在現代社會破局突圍、重煥生機,為非遺傳承事業貢獻青春智慧與力量,也期待喚起社會各界對非遺保護的關注與支持,攜手守護民族文化瑰寶。

楊家埠木版年畫歷史悠久,其起源可追溯至明朝初期,歷經數百年發展演變。據考證,在明代洪武年間,楊家埠木版年畫已初具工藝基礎,當時的雕刻藝術多服務于祭祀活動或君王政治,這也構成了其創始階段的兩大題材。而“年畫”一詞正式確認于清道光二十九年(公元 1849 年),李光庭在《鄉言解頤》“新年十事”中寫道:“掃舍之后,便貼年畫,稚子之戲耳。”此后,楊家埠木版年畫在歲月長河中持續綻放光彩,成為民間藝術的重要代表。

踏入中濰年畫博物館,濃厚文化氛圍撲面而來。館長吳安軍熱情接待團隊,其自身經歷便是楊家埠木版年畫傳承故事的生動篇章。自幼受木雕藝術熏陶,吳館長在木版年畫雕刻領域深耕不輟,20 歲已熟練掌握技藝精髓,其作品如《趙八缸活財神》《白蛇傳》等,構圖靈動夸張、刀法質樸粗獷,融合傳統與創新,別具藝術魅力。

吳安軍館長詳細講解楊家埠木版年畫歷史,從明洪武年間由川遷魯的楊氏先人傳承的佛經雕刻技藝,到清代咸豐年間擺脫初創影響、實現工藝變革,再到如今成為民間木版年畫三大產地之一,其發展歷程波瀾壯闊。年畫制作涵蓋朽稿畫樣、雕刻木版、手工印刷、烘貨點胭四道核心工序,每一步皆凝聚先輩智慧與匠心。與天津楊柳青側重富貴生活描繪、蘇州桃花塢聚焦宮廷貴族主題不同,楊家埠木版年畫扎根民間,生動刻畫百姓日常百態、風土人情,展現質樸生活美學,為民間文化研究提供珍貴素材。

圖 1 吳安軍館長向隊員介紹全國各地木版年畫分布

博物館布局獨具匠心。一層木版年畫技藝傳承人現場展示精湛技藝,刻刀游走、彩墨暈染間,傳統工藝魅力盡顯,讓團隊成員直觀領略手工匠作溫度與精度。二層陳列全國各地木版年畫,吳館長如數家珍介紹各地特色,如印刷順序差異、花紋風格多樣,或蘊含佛教文化元素、或人物情態細膩婉轉、或造型姿態端莊大氣,多元風格在此匯聚碰撞,拓寬團隊藝術視野,凸顯楊家埠木版年畫在全國年畫體系中的獨特地位與文化交融價值。三層聚焦新時期木版年畫創新成果,“新年畫運動”在此蓬勃開展。吳館長積極推動傳統技藝與當代社會融合,以百年黨史為主題創作大型系列年畫,用古老藝術形式展現紅色歷史進程,增強文化自信與民族凝聚力;中華上下五千年題材創作也在推進中,為傳統年畫注入新思想、新活力,使其成為連接古今文化的橋梁。

圖 2 圖為《話說黨史、百年輝煌》新年畫精品畫冊

“木板印憶”團隊此次調研收獲頗豐,不僅深入了解楊家埠木版年畫藝術內涵、制作工藝與發展現狀,更明確非遺傳承創新面臨挑戰與機遇。團隊將以此次實踐為契機,運用專業知識,探索新媒體傳播、文創產品開發等多元路徑,助力楊家埠木版年畫在現代社會破局突圍、重煥生機,為非遺傳承事業貢獻青春智慧與力量,也期待喚起社會各界對非遺保護的關注與支持,攜手守護民族文化瑰寶。

- 作者:木板印記調研團 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-02-28 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 生態治理視域下湖北黃精的可持續發展模式探究

- “生態興則文明興,生態衰則文明衰。”生態文明建設是關系中華民族永續發展的根本大計,是統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四

- 02-28 關注:0

- 普通話之翼,助飛鄉村夢

- 近日,新疆喀什市麥蓋提縣,塔里木大學經濟與管理學院工商管理22級1班的阿卜杜扎伊爾·艾散江,積極投身返家鄉社會實踐活動,為家鄉村

- 02-28 關注:14

- 社會實踐 | 踏火巡燈,福建農林大學實踐隊解碼千年莆仙的民俗密碼

- 福建農林大學林學院“探尋春節文化,感悟時代浪潮”實踐隊循著非遺的脈絡,走進“十里不同風”的元宵秘境——這里,節慶不是一夜的狂歡

- 02-28 關注:8

- 走進東信村 筑牢防詐防線

- 為了切實守護老年人的財產安全,提高他們的防詐騙意識,“關愛長者反詐騙共筑和諧夕陽紅”實踐團成員于2025年2月14日——2月19日來到了

- 02-28 關注:8

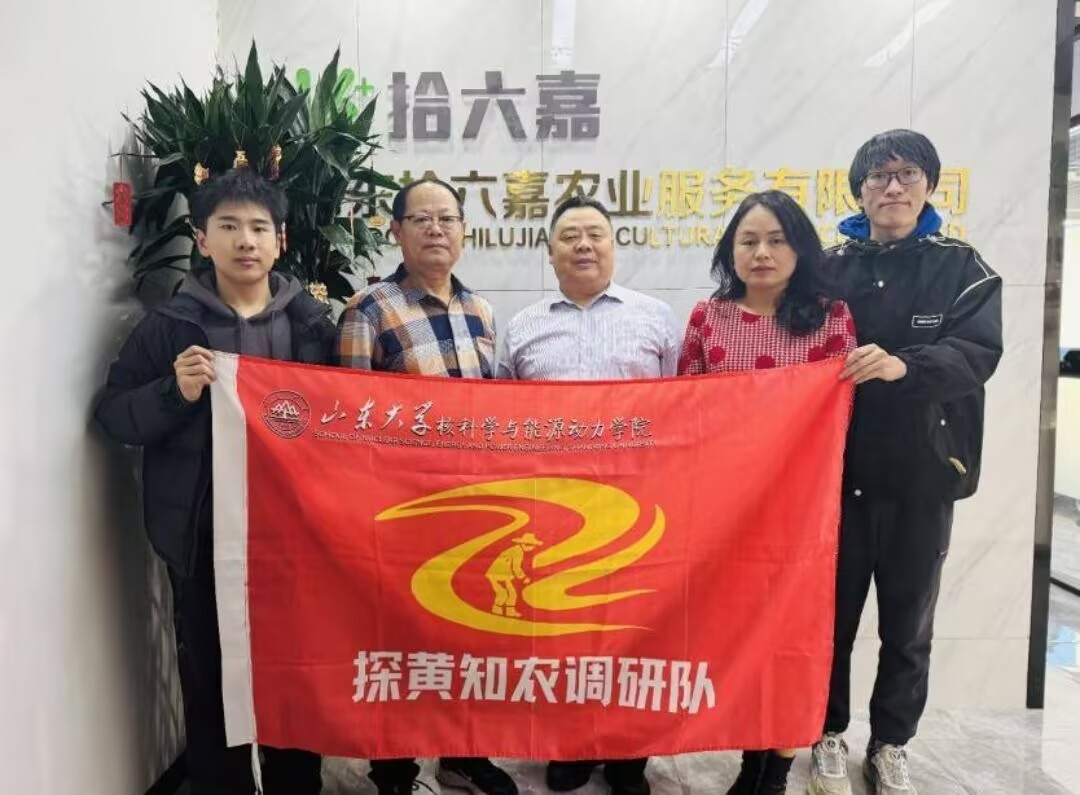

- 山東大學核科學與能源動力學院探黃知農團隊赴濟南黃河畔實地調研

- 02-28 關注:0

- 探黃知農調研隊成員孫浩澤與泉維潔主任交流學習

- 02-28 關注:0

- 溫情獻山區,青春正行動 —— 團團合作助力貴州山區兒童健康成長

- 為慶祝新中國成立七十五周年,深入學習貫徹黨的二十屆三中全會提出的“健全社會心理服務體系和危機干預機制”號召,福建師范大學心理學

- 02-28 關注:10

- “繪樂”:科技與音樂交織,奏響文化傳承新樂章

- 在教育與文化傳承的道路上,總有一些創新之舉如璀璨星辰,照亮孩子們成長的天空。“繪樂”,便是這樣一顆冉冉升起的新星。

- 02-28 關注:7

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有