大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

讓生命有尊嚴地落幕:武漢大學生前預囑調研實踐隊

我國目前的臨終醫療決定權主要掌握在患者家屬及醫療機構手中,臨終過度醫療的現象普遍存在,由此造成醫療資源浪費、損害患者人格尊嚴、增加家庭經濟負擔等一系列問題,加之人口老齡化背景下,大眾尊嚴死亡需求日增。2022年6月,《深圳經濟特區醫療衛生條例》修訂稿通過,將“生前預囑”首次納入地方性法規,但國家立法處于空白狀態、相關配套機制尚不成熟,生前預囑的立法與推行體系亟待完善。

基于此,武漢大學生前預囑入法的現狀、困境與對策調研實踐隊于多地進行實證考察和調研實踐,研究生前預囑入法的困境,并尋求解決路徑和方案。

(一)問卷發放:普通民眾

為調研大眾對生前預囑的認知情況和接受程度,以及對生前預囑推廣的期待內容和建議,實踐隊成員于各自家鄉向普通民眾發放問卷,共收回2245份問卷,涉及40個地區,覆蓋不同年齡階段的群體,具有科學性和準確性。

根據問卷結果分析,我們發現民眾對尊嚴死亡觀念接受程度較高,絕大部分人希望自身的醫療自主決定權得到尊重,可見生前預囑立法具有良好的群眾基礎,但因生前預囑沒有正式入法,宣傳欠缺,導致大眾對生前預囑的了解和認知程度不高。

(二)訪談調研1:醫療機構

團隊成員對北京大學國際醫院醫師、武漢大學中南醫院醫師、南京鼓樓醫院科長、安徽安慶人民醫院醫師等多地多所醫療機構醫學工作者進行訪談,調研患者醫療自主決定權的現實情況,細化生前預囑概念的醫學判斷標準等。

經過多地多次訪談,實踐隊了解到在臨床實踐中,由于傳統觀念和醫患糾紛時常發生,對于危重患者甚至不可治愈的疾病,征得患者家屬的同意,往往會采取必要的醫療措施進行積極救治,可見患者自身的醫療自主決定權難以保障。接受訪談的醫學工作者都對生前預囑推廣的前景持支持態度,對醫療機構方面,以法律形式避免很多醫患糾紛,對社會來說,減少不必要的醫療浪費和社會支出。

(三)訪談調研2:法學專業學者、法律工作者

(三)訪談調研2:法學專業學者、法律工作者

為調研“生前預囑”法律介入的利弊、相關文本的法律分析、生前預囑理想的立法和推廣步驟等問題,實踐隊成員對深圳大學法學院教授、上海交通大學法學院教授、江蘇省高級人民法院高級法官等進行訪談。

法學專業學者普遍認為大眾根深蒂固的傳統觀念是生前預囑推廣的一大阻力,因而需要通過設立相關的咨詢、宣傳、實施和呵護保障單位進行宣傳和推廣。生前預囑是關乎生命價值、家庭倫理、醫學利益的綜合性命題,通過行業的自律規范很難實施推廣,需要通過法律效力進行保障。生前預囑的推廣應當契合我國社會傳統、考慮到家屬的影響,制定體現中國特色的生前預囑示范性文本。

(四)訪談調研3:衛生健康委員會

為了解對生前預囑的認知情況和看法,調研醫療自主決定權、生前預囑在轄區內的實踐情況,確定生前預囑推廣所需要的配套機制措施,實踐隊成員在安徽省、青海省等地的衛生健康委員會對工作人員進行訪談。

衛生健康委員會的工作人員此前對于生前遺囑也僅是初步的了解,但自深圳地區立法之后,生前預囑制度漸漸進入有關部門的視野。針對疾病終末期患者主要采取支持治療和臨終護理等關措施,重點在于醫療機構和醫護人員需要規避道德倫理的壓力。推廣生前預囑,需要加強民眾對“尊嚴死”的概念倡導宣傳和教育力度,還要制定相關配套措施,建立醫患協商共議制度,實現醫生、患者與患者家屬之間的真正對話,同時明確“生前預囑”的制成、保存、變更與執行的依據和標準。

“我們為生命的往來鞠躬,也必將在離別時報以尊重。”生前預囑制度的運行與推廣,能夠保障患者醫療決定權、尊重生命價值、維護人格尊嚴、緩解過度治療,讓每個生命有尊嚴地落幕。生前預囑的推廣仍面臨很多困境,從當前的立法規定、法律細則,到貫徹的具體流程、醫療實踐、配套機制都需要我們進一步探索與完善。生前預囑不能僅僅止步于一個標志,更應是予生命以尊嚴的開始。實踐雖告一段落,但研究探索并未結束,實踐隊員將繼續用自己的所學所知所能,厚植回報社會的熱忱情懷。

基于此,武漢大學生前預囑入法的現狀、困境與對策調研實踐隊于多地進行實證考察和調研實踐,研究生前預囑入法的困境,并尋求解決路徑和方案。

(一)問卷發放:普通民眾

為調研大眾對生前預囑的認知情況和接受程度,以及對生前預囑推廣的期待內容和建議,實踐隊成員于各自家鄉向普通民眾發放問卷,共收回2245份問卷,涉及40個地區,覆蓋不同年齡階段的群體,具有科學性和準確性。

根據問卷結果分析,我們發現民眾對尊嚴死亡觀念接受程度較高,絕大部分人希望自身的醫療自主決定權得到尊重,可見生前預囑立法具有良好的群眾基礎,但因生前預囑沒有正式入法,宣傳欠缺,導致大眾對生前預囑的了解和認知程度不高。

(二)訪談調研1:醫療機構

團隊成員對北京大學國際醫院醫師、武漢大學中南醫院醫師、南京鼓樓醫院科長、安徽安慶人民醫院醫師等多地多所醫療機構醫學工作者進行訪談,調研患者醫療自主決定權的現實情況,細化生前預囑概念的醫學判斷標準等。

經過多地多次訪談,實踐隊了解到在臨床實踐中,由于傳統觀念和醫患糾紛時常發生,對于危重患者甚至不可治愈的疾病,征得患者家屬的同意,往往會采取必要的醫療措施進行積極救治,可見患者自身的醫療自主決定權難以保障。接受訪談的醫學工作者都對生前預囑推廣的前景持支持態度,對醫療機構方面,以法律形式避免很多醫患糾紛,對社會來說,減少不必要的醫療浪費和社會支出。

(三)訪談調研2:法學專業學者、法律工作者

(三)訪談調研2:法學專業學者、法律工作者為調研“生前預囑”法律介入的利弊、相關文本的法律分析、生前預囑理想的立法和推廣步驟等問題,實踐隊成員對深圳大學法學院教授、上海交通大學法學院教授、江蘇省高級人民法院高級法官等進行訪談。

法學專業學者普遍認為大眾根深蒂固的傳統觀念是生前預囑推廣的一大阻力,因而需要通過設立相關的咨詢、宣傳、實施和呵護保障單位進行宣傳和推廣。生前預囑是關乎生命價值、家庭倫理、醫學利益的綜合性命題,通過行業的自律規范很難實施推廣,需要通過法律效力進行保障。生前預囑的推廣應當契合我國社會傳統、考慮到家屬的影響,制定體現中國特色的生前預囑示范性文本。

(四)訪談調研3:衛生健康委員會

為了解對生前預囑的認知情況和看法,調研醫療自主決定權、生前預囑在轄區內的實踐情況,確定生前預囑推廣所需要的配套機制措施,實踐隊成員在安徽省、青海省等地的衛生健康委員會對工作人員進行訪談。

衛生健康委員會的工作人員此前對于生前遺囑也僅是初步的了解,但自深圳地區立法之后,生前預囑制度漸漸進入有關部門的視野。針對疾病終末期患者主要采取支持治療和臨終護理等關措施,重點在于醫療機構和醫護人員需要規避道德倫理的壓力。推廣生前預囑,需要加強民眾對“尊嚴死”的概念倡導宣傳和教育力度,還要制定相關配套措施,建立醫患協商共議制度,實現醫生、患者與患者家屬之間的真正對話,同時明確“生前預囑”的制成、保存、變更與執行的依據和標準。

“我們為生命的往來鞠躬,也必將在離別時報以尊重。”生前預囑制度的運行與推廣,能夠保障患者醫療決定權、尊重生命價值、維護人格尊嚴、緩解過度治療,讓每個生命有尊嚴地落幕。生前預囑的推廣仍面臨很多困境,從當前的立法規定、法律細則,到貫徹的具體流程、醫療實踐、配套機制都需要我們進一步探索與完善。生前預囑不能僅僅止步于一個標志,更應是予生命以尊嚴的開始。實踐雖告一段落,但研究探索并未結束,實踐隊員將繼續用自己的所學所知所能,厚植回報社會的熱忱情懷。

- 作者:王宇瑩 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2023-09-21 瀏覽:

- 武漢大學生前預囑調研實踐隊西北東北分隊紀實

- 為了更好地推動“生前預囑”的法律實踐,武漢大學生前預囑入法的現狀、困境與對策調研實踐隊的小組在西北和東北地區展開了實地調研和訪

- 09-21 關注:0

- 武漢大學生前預囑調研實踐隊前往安徽省開展訪談調研

- 暑假期間,武漢大學“生前預囑”入法的現狀、困境與對策調研實踐隊安徽省小組四位成員就“生前預囑”這一主題開展實踐調研活動,進行問

- 09-21 關注:0

- 武漢大學生前預囑調研實踐分隊紀實

- 為了開展“生前預囑”入法現狀與困境的調研,實踐小組在四川省、內蒙古省以及重慶等地區開展了實地調研和訪談。

- 09-21 關注:0

- 讓生命有尊嚴地落幕:武漢大學生前預囑調研實踐隊

- 武漢大學生前預囑入法的現狀、困境與對策調研實踐隊于多地進行實證考察和調研實踐,研究生前預囑入法的困境,并尋求解決路徑和方案。

- 09-21 關注:0

- 青春無懼驕陽,磨礪鑄就成長

- 09-21 關注:6

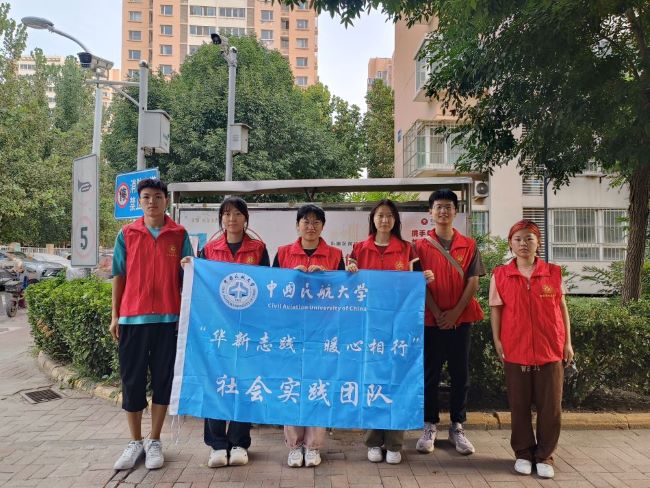

- 民航學子志愿清掃——華新換“新顏”,志愿在行動

- 中國民航大學“華新志踐,暖心相行”實踐隊開展轄區志愿清掃活動

- 09-21 關注:25

- “三下鄉”實踐報告——蘇比・艾比不拉

- 在這個炎熱的暑假,為了積極響應學校暑期“三下鄉”的社會實踐活動的號召,也給自己一次走出校園鍛煉自己的機會,我們團隊開展了一次從

- 09-21 關注:20

- 三下鄉實踐活動故事——徐子然

- 人們都說:勞動最光榮。當我在切身體驗勞動時,我才更進一步地體會了這句話的精髓。勞動確實很辛苦,但卻是苦中帶甜的。

- 09-21 關注:19

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有