大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

武漢大學生前預囑調研實踐隊前往安徽省開展訪談調研

當下,我國臨終過度醫療的現象普遍存在,加之人口老齡化背景下,大眾尊嚴死亡需求日增。去年6月,《深圳經濟特區醫療衛生條例》修訂稿通過,將“生前預囑”首次納入地方性法規,但國家立法處于空白狀態、相關配套機制尚不成熟。暑假期間,武漢大學“生前預囑”入法的現狀、困境與對策調研實踐隊安徽省小組四位成員就“生前預囑”這一主題開展實踐調研活動,進行問卷發放和訪談調研工作。

實踐隊員發放問卷三百余份,覆蓋四地市縣,在發放問卷的對象中,六十歲以上人群占比四分之一。此外,通過與基層衛健委工作人員、醫療機構負責人和患者家屬等不同主體的訪談,了解到了生前預囑的制度現狀以及入法的困境,為后續的理論研究提供了大量的實踐基礎。

在對基層衛生健康委工作人員的采訪中,實踐隊員認識到“生前預囑”制度的推廣顯然需要循序漸進。衛生健康委員會的工作人員此前對于生前遺囑也僅是初步的了解,但自深圳地區立法之后,“生前預囑”這樣的制度漸漸進入有關部門的視野。在訪談過程中,工作人員也表示愿意繼續為我們提供幫助,促進我們深入研究,草擬生前遺囑模板。

在對醫療機構人員的采訪中,實踐隊員了解到在臨床實踐中,對于危重患者采取必要的醫療措施之前,主要需要征得患者和家屬的知情和同意,其中,首先是需要看危重患者本人是否有獨立做出合理決策的能力,然后再看親屬的同意。在關于醫療手段的選擇上,若出現患者近親屬與醫生的意見出現分歧的情況時,醫生會不斷努力地去了解患者家屬,與他們溝通,這份堅持和耐心,往往是突破“意見不統一”這個障礙的方法。但有些病人由于年幼、無知、智力低下、精神不正常等,自主地作出合理決定的能力降低或缺乏,會采取非理性的行動,此時,醫務人員會加以干涉以便保護病人不受他們自己行動造成的傷害。這種家長主義的干涉在醫方看來是正當的,他們認為自主原則適用于能作出理性決定的人。

在對患者家屬的采訪中,實踐隊員了解到我國農村地區由于經濟不發達,法律意識尚為薄弱,“生前預囑”這個詞在農村還十分陌生,老人們也不會有提前簽署“生前預囑”的想法。若有這種情況,這部分人群往往會認為所進行的生命支持療法都是徒勞的,是會浪費了大量錢財而徒增患者和親屬的痛苦。盡管在傳統親情觀念和孝道文化的影響下,大多數子女都將竭盡全力救助父母作為盡孝的標準,實踐隊員認為大多數老人都會很大程度上將孩子們的感受和費用考慮在首位,認為自己“時日無多”,繼續治療是對資金和時間的雙重消耗,在這種心理下,如果“生前預囑”出臺,他們也會利用這種方式盡力減少對自己的負擔,其所抱的心理并非是為了自己的尊嚴、人權考慮,這種意識對于文化水平低的農村老人來說是非常薄弱的,他們優先考慮的是減少自己孩子的負擔,以及自己能夠“入土為安”即可。

實踐隊員希望在本次社會實踐中,能用所學所知所能為我國生前預囑制度的推廣和安寧療護事業的發展做出貢獻。隨著社會的不斷進步和發展,人們對于個體尊嚴和權利的重視程度逐漸提高,社會醫療制度也不斷完善,這些都為生前預囑制度的普及和推廣提供了有力支持。通過借鑒國際上相關制度的立法情況和實施情況,相信我國的生前預囑制度在不斷完善中會逐漸走向成熟,為更多個體提供尊嚴死的保障和選擇權。同時,生前預囑的法律化是一個從試點走向推廣的過程,要在摸索中結合經驗教訓走出一條適合中國的生前預囑制度道路。盡管它在實務的道路上尚存在一定的障礙需要解決,但其代表著生命自主決定權的一大進步,相信這一制度將會在未來的中國發揮越來越重要的作用,為個體和社會創造更多的福祉。

實踐隊員發放問卷三百余份,覆蓋四地市縣,在發放問卷的對象中,六十歲以上人群占比四分之一。此外,通過與基層衛健委工作人員、醫療機構負責人和患者家屬等不同主體的訪談,了解到了生前預囑的制度現狀以及入法的困境,為后續的理論研究提供了大量的實踐基礎。

在對基層衛生健康委工作人員的采訪中,實踐隊員認識到“生前預囑”制度的推廣顯然需要循序漸進。衛生健康委員會的工作人員此前對于生前遺囑也僅是初步的了解,但自深圳地區立法之后,“生前預囑”這樣的制度漸漸進入有關部門的視野。在訪談過程中,工作人員也表示愿意繼續為我們提供幫助,促進我們深入研究,草擬生前遺囑模板。

在對醫療機構人員的采訪中,實踐隊員了解到在臨床實踐中,對于危重患者采取必要的醫療措施之前,主要需要征得患者和家屬的知情和同意,其中,首先是需要看危重患者本人是否有獨立做出合理決策的能力,然后再看親屬的同意。在關于醫療手段的選擇上,若出現患者近親屬與醫生的意見出現分歧的情況時,醫生會不斷努力地去了解患者家屬,與他們溝通,這份堅持和耐心,往往是突破“意見不統一”這個障礙的方法。但有些病人由于年幼、無知、智力低下、精神不正常等,自主地作出合理決定的能力降低或缺乏,會采取非理性的行動,此時,醫務人員會加以干涉以便保護病人不受他們自己行動造成的傷害。這種家長主義的干涉在醫方看來是正當的,他們認為自主原則適用于能作出理性決定的人。

在對患者家屬的采訪中,實踐隊員了解到我國農村地區由于經濟不發達,法律意識尚為薄弱,“生前預囑”這個詞在農村還十分陌生,老人們也不會有提前簽署“生前預囑”的想法。若有這種情況,這部分人群往往會認為所進行的生命支持療法都是徒勞的,是會浪費了大量錢財而徒增患者和親屬的痛苦。盡管在傳統親情觀念和孝道文化的影響下,大多數子女都將竭盡全力救助父母作為盡孝的標準,實踐隊員認為大多數老人都會很大程度上將孩子們的感受和費用考慮在首位,認為自己“時日無多”,繼續治療是對資金和時間的雙重消耗,在這種心理下,如果“生前預囑”出臺,他們也會利用這種方式盡力減少對自己的負擔,其所抱的心理并非是為了自己的尊嚴、人權考慮,這種意識對于文化水平低的農村老人來說是非常薄弱的,他們優先考慮的是減少自己孩子的負擔,以及自己能夠“入土為安”即可。

實踐隊員希望在本次社會實踐中,能用所學所知所能為我國生前預囑制度的推廣和安寧療護事業的發展做出貢獻。隨著社會的不斷進步和發展,人們對于個體尊嚴和權利的重視程度逐漸提高,社會醫療制度也不斷完善,這些都為生前預囑制度的普及和推廣提供了有力支持。通過借鑒國際上相關制度的立法情況和實施情況,相信我國的生前預囑制度在不斷完善中會逐漸走向成熟,為更多個體提供尊嚴死的保障和選擇權。同時,生前預囑的法律化是一個從試點走向推廣的過程,要在摸索中結合經驗教訓走出一條適合中國的生前預囑制度道路。盡管它在實務的道路上尚存在一定的障礙需要解決,但其代表著生命自主決定權的一大進步,相信這一制度將會在未來的中國發揮越來越重要的作用,為個體和社會創造更多的福祉。

- 作者:王宇瑩 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2023-09-21 瀏覽:

- 武漢大學生前預囑調研實踐隊西北東北分隊紀實

- 為了更好地推動“生前預囑”的法律實踐,武漢大學生前預囑入法的現狀、困境與對策調研實踐隊的小組在西北和東北地區展開了實地調研和訪

- 09-21 關注:0

- 武漢大學生前預囑調研實踐隊前往安徽省開展訪談調研

- 暑假期間,武漢大學“生前預囑”入法的現狀、困境與對策調研實踐隊安徽省小組四位成員就“生前預囑”這一主題開展實踐調研活動,進行問

- 09-21 關注:0

- 青春無懼驕陽,磨礪鑄就成長

- 09-21 關注:6

- 民航學子志愿清掃——華新換“新顏”,志愿在行動

- 中國民航大學“華新志踐,暖心相行”實踐隊開展轄區志愿清掃活動

- 09-21 關注:25

- “三下鄉”實踐報告——蘇比・艾比不拉

- 在這個炎熱的暑假,為了積極響應學校暑期“三下鄉”的社會實踐活動的號召,也給自己一次走出校園鍛煉自己的機會,我們團隊開展了一次從

- 09-21 關注:20

- 三下鄉實踐活動故事——徐子然

- 人們都說:勞動最光榮。當我在切身體驗勞動時,我才更進一步地體會了這句話的精髓。勞動確實很辛苦,但卻是苦中帶甜的。

- 09-21 關注:19

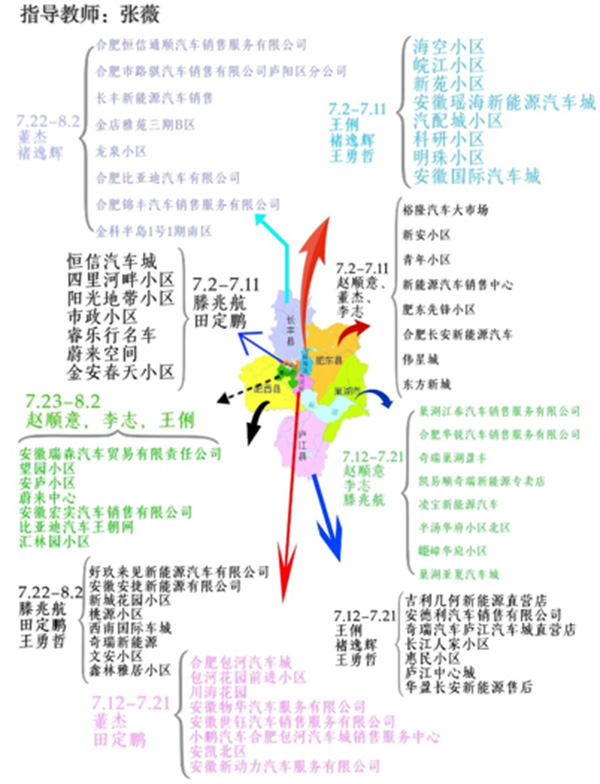

- 駛向綠色未來:合肥市新能源汽車市場發展與用戶滿意度研究

- 一支多學科合作的研究團隊在合肥市展開了關于新能源汽車市場發展和用戶滿意度的深入研究,旨在揭示綠色出行的未來愿景。

- 09-21 關注:11

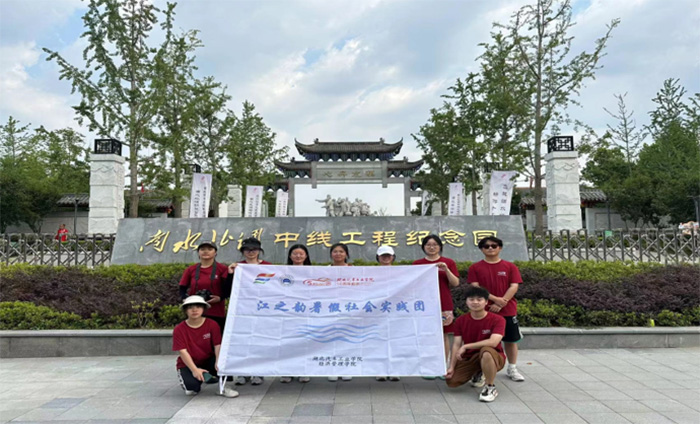

- 汽院學子三下鄉:追溯南水北調中線源頭,筑牢綠色意識

- 2023年6月24日,汽院學子“江之韻”社會實踐團隊赴丹江口市南水北調中線工程紀念園開展社會實踐學習。

- 09-21 關注:16

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有