01

龍泉青瓷

——龍泉窯因在浙江龍泉縣,故名

具體介紹

龍泉青瓷的燒制始于三國(guó),兩晉南北朝時(shí)期達(dá)到頂盛,距今已有1700多年的歷史。

至明代中葉以后漸趨衰落,傳世的龍泉青瓷下限至清康熙年間。

龍泉金村窯五代十國(guó)時(shí)期就是為吳越錢(qián)氏燒“秘色瓷”。因龍泉窯曾經(jīng)是最大的青瓷產(chǎn)地,以至于所有青瓷窯口,都被劃為“龍泉窯系”。

龍泉窯是中國(guó)乃至世界陶瓷史上燒制年代最長(zhǎng)、窯址分布最廣、產(chǎn)品質(zhì)量要求最高、生產(chǎn)規(guī)模和外銷范圍最大的青瓷歷史名窯之一 。龍泉器物胎質(zhì)堅(jiān)硬灰白,釉層薄而透明,以“青翠欲滴,溫潤(rùn)如玉”而著稱。

南宋時(shí)期龍泉窯得到空前的發(fā)展,龍泉青瓷進(jìn)入鼎盛時(shí)期。這時(shí),曾在唐和五代盛極一時(shí)的越窯青瓷業(yè)已凋零,唯有龍泉青瓷質(zhì)量顯著提高,馳名中外的粉青、梅子青釉瓷色就是在南宋龍泉窯中燒制成功并把青瓷釉色之美推到頂峰,梅子青釉和粉青釉也是龍泉青瓷中最為名貴的品種。渾厚華滋,厚如凝脂,青比美玉,達(dá)到了青釉燒制的最高水平。

哥窯和弟窯

龍泉青瓷傳統(tǒng)上被分為“哥窯”與“弟窯”。“哥窯”出現(xiàn)于南宋中晚期,與著名的官、汝、定、鈞并稱為宋代五大名窯,“弟窯”胎白釉青,釉色以粉青、梅子青為最,豆青次之,被譽(yù)為民窯之巨擘。

歷史故事:

傳說(shuō)古代時(shí)在龍泉曾有兄弟二人燒窯。哥哥的燒造技術(shù)比弟弟高明,招致弟弟的忌恨。為破壞哥哥的聲譽(yù),弟弟就偷偷地在哥哥配好的釉料中添加了許多草木灰,而哥哥全無(wú)察覺(jué)。

燒好后開(kāi)窯一看,瓷器釉全裂開(kāi)了,裂得很有趣味,有的像冰裂紋,有的像魚(yú)仔紋,還有的像蟹爪紋。

心地善良的哥哥見(jiàn)此情景驚呆了,怎么辦呢?只好拿到市場(chǎng)去處理,沒(méi)想到一到市場(chǎng),人們對(duì)這種帶有裂紋的青釉瓷產(chǎn)生極大興趣,一搶而空,于是哥窯便由此而聞名天下。而弟弟仍燒造青釉瓷器,質(zhì)量總是略遜于哥哥一籌,人們稱其為弟窯。

02

達(dá)人介紹

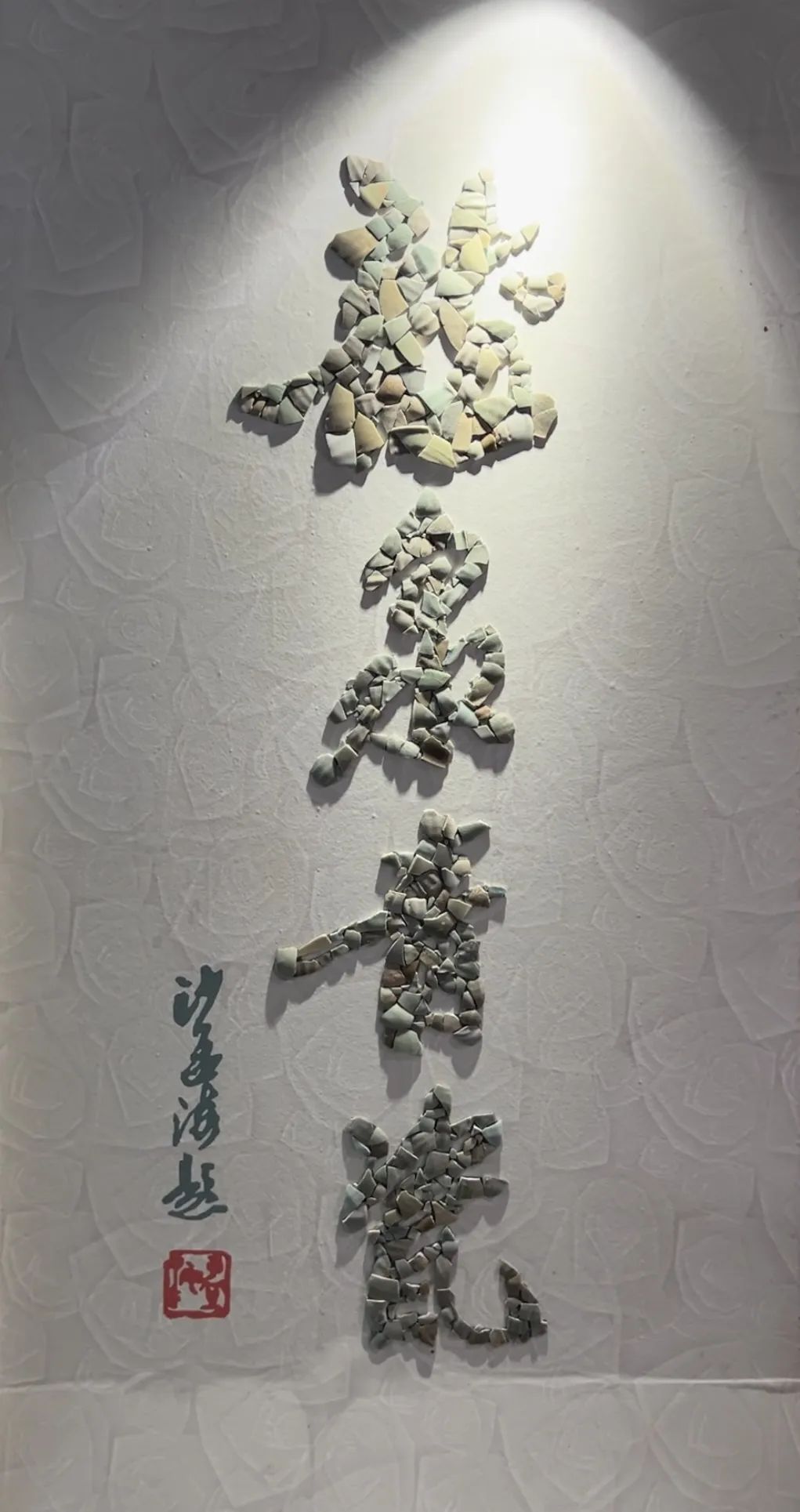

夏侯文,江西分宜人,畢業(yè)于景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院美術(shù)系,1963年分配至龍泉瓷廠工作。

數(shù)十年來(lái),他主要從事造型設(shè)計(jì)、裝飾設(shè)計(jì)和青瓷燒制工藝的科研攻關(guān),融科技于藝術(shù),取得驕人成就。

1993年他被國(guó)家授予為“有突出貢獻(xiàn)的科學(xué)技術(shù)專家”;

1995年被聯(lián)合國(guó)教科文組織授予“中國(guó)民間一級(jí)工藝美術(shù)家”;

2005年他被授予為“中國(guó)工藝美術(shù)終身成就獎(jiǎng)”。

青瓷傳統(tǒng):

龍泉陶瓷以青瓷為代表,被譽(yù)為中國(guó)五大名窯之一。青瓷是指以高嶺土為主要原料,采用特殊的燒制工藝,在高溫下形成青灰色釉面的陶瓷器物。青瓷釉色多為青綠或天藍(lán)色,釉面晶瑩剔透,具有一種清新、雅致的美感。

窯址遺址:

龍泉地區(qū)擁有豐富的窯址遺址,這些窯址見(jiàn)證了龍泉陶瓷的繁榮和發(fā)展。其中最有名的是龍泉窯,是中國(guó)歷史上最早的官窯之一,具有重要的文化和歷史價(jià)值。龍泉窯的出現(xiàn)和發(fā)展,不僅為龍泉陶瓷的發(fā)展提供了有利條件,也對(duì)中國(guó)整體陶瓷史產(chǎn)生了重要影響。

獨(dú)特的裝飾技法:

龍泉陶瓷在裝飾方面有獨(dú)特的技法,主要包括刻花、浮雕、壓花等。這些裝飾技法精湛細(xì)膩,能夠賦予陶瓷作品以生動(dòng)的形象和立體感,增強(qiáng)了藝術(shù)品的觀賞價(jià)值。

多樣化的產(chǎn)品:

龍泉陶瓷的產(chǎn)品種類豐富多樣,包括茶具、花盆、瓶罐、觀音像等,最具代表性的作品是青瓷的各種瓶、罐、碗、盤(pán)等器物。無(wú)論是實(shí)用品還是觀賞品,都能展現(xiàn)出龍泉陶瓷的獨(dú)特魅力。

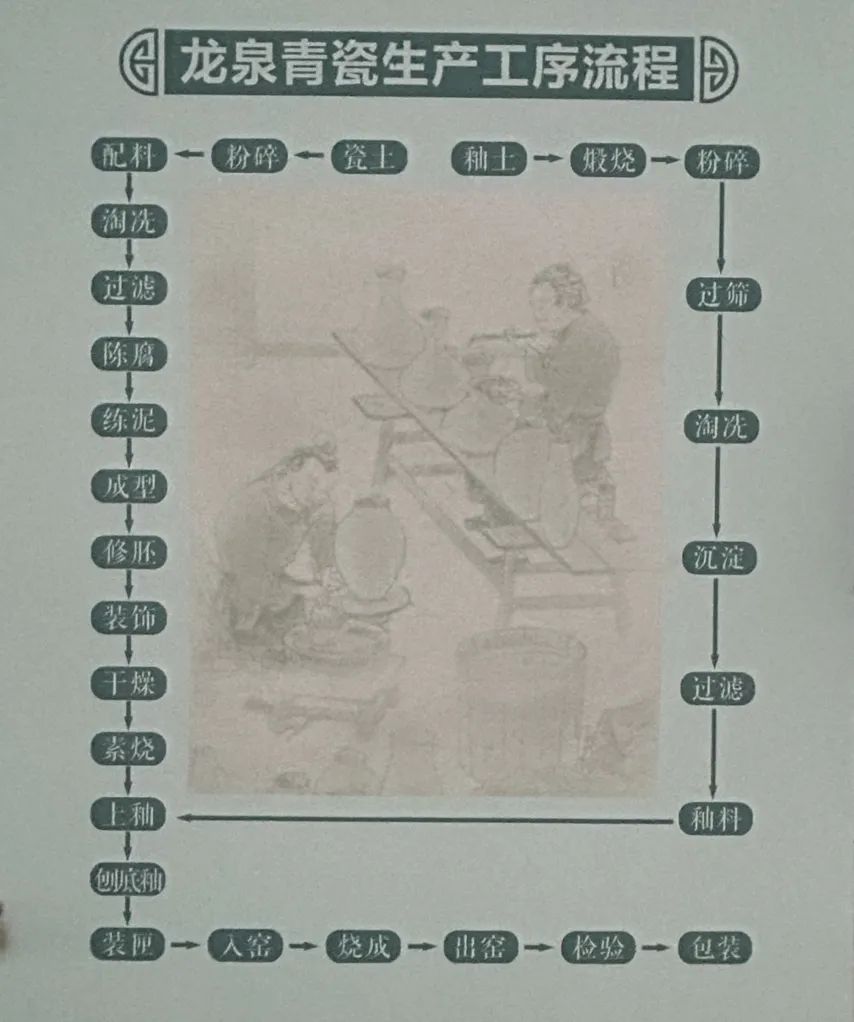

龍泉青瓷生產(chǎn)工序流程

制作過(guò)程:

壓坯 →注漿 →脫模 →印坯 →修坯 →手工修坯 → 粘接 →刻洗 →素?zé)?nbsp;→上釉 →刨底 →燒成(燃?xì)馑笫礁G) →質(zhì)量要求

03

觀展心得

通過(guò)此次的社會(huì)實(shí)踐,了解到了龍泉青瓷的歷史淵源、制作過(guò)程以及文化價(jià)值,感受到了傳統(tǒng)文化和中國(guó)傳統(tǒng)的手工藝的魅力,同時(shí)也更加體會(huì)到了對(duì)于家鄉(xiāng)和民族的自豪感。

作為新時(shí)代的大學(xué)生,我們應(yīng)該肩負(fù)起傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重任,讓民族優(yōu)秀文化薪火相傳、永不泯滅。

同時(shí)也需要我們不斷地科學(xué)創(chuàng)新,讓民族的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的潮流,繼承傳統(tǒng),推陳出新,讓更多的年輕人愛(ài)上中國(guó)傳統(tǒng)文化,追尋中國(guó)傳統(tǒng)文化,投身于發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、技藝的行列中去。

從而激發(fā)對(duì)民族的認(rèn)同感和自豪感。在實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的同時(shí)也要推動(dòng)中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化向外發(fā)展,面向世界,向世界展示東方之美,中華之美。

文案:沈江麗

圖片:沈江麗

編輯:陳彩紅

審核:羅詩(shī)燚