大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

青島農業大學巴瑟斯學院“紅韻朱村,栗志同行”實踐團:以青春腳步丈量紅色朱村,以科技力量激活板栗產業

紅色基因與非遺文化的傳承創新

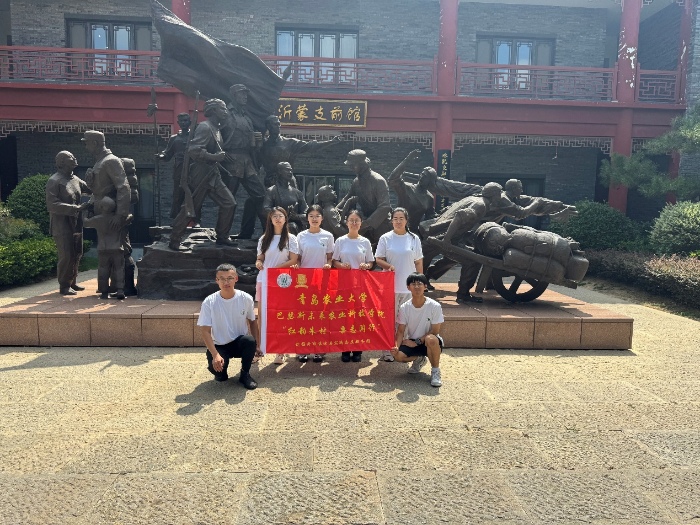

實踐團隊首站來到被譽為“沂蒙精神重要發源地”的朱村。在莊嚴肅穆的朱村抗日戰斗紀念館,團隊成員認真聆聽講解員講述浴血奮戰的英雄事跡,透過一件件斑駁的武器、一封封泛黃的家書、一幅幅珍貴的歷史照片,那段烽火歲月仿佛重現眼前,讓實踐團隊成員更感和平的來之不易。

隨后,非遺傳承人現場演示了臨沭柳編工藝。柔韌的柳條在匠人手中上下翻飛,不一會兒就變成了精美的果籃、收納盒等工藝品。大家認真學習技藝,親身動手實踐,團隊成員紛紛表示,正是這份精益求精的工匠精神,才讓傳統技藝歷久彌新。

科技賦能農業,跨界融合發展

在參觀昌德東鹿茸菇基地(青島農業大學實踐基地)過程中,實踐團隊重點考察了“智能化溫控大棚—無菌培養室—冷鏈物流”全鏈條產業模式,記錄菌棒培育周期、產量數據及與農戶的利益聯結機制,全面了解了鹿茸菇從培育到銷售的完整產業鏈,感受到了科技農業為鄉村振興注入的新動能。通過科技創新、三產融合的發展模式,昌德東鹿茸菇基地走出了一條特色農業助力鄉村振興的新路徑。

在憶香集團,團隊成員了解了玉米從種植、精深加工再到終端銷售的完整產業鏈條,見證了現代農業科技與傳統糧食加工的完美融合。團隊成員還共同參觀了板栗脫殼、烘焙、包裝的自動化生產線,重點記錄了企業如何通過“酶解技術”解決板栗易褐變問題以及“即食板栗仁”“板栗糕點”等產品的研發故事,這都是科技賦能農業的生動體現。

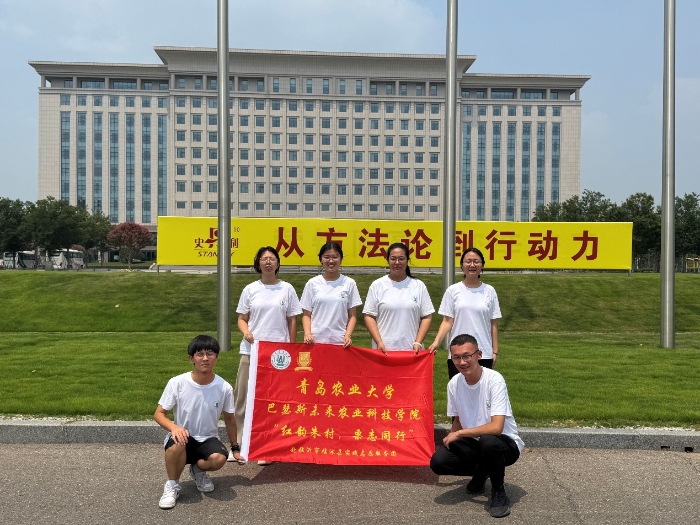

史丹利集團的參觀讓實踐隊員收獲頗豐。在醬酒文化展廳,企業跨界打造的赤水河醬酒品牌令人耳目一新,講解員向實踐團闡述了“肥糧聯動”的創新商業模式:“我們在貴州赤水河流域建設了萬畝高粱種植基地,通過專用肥料供應、訂單農業等方式,既保障了釀酒原料品質,又帶動了當地農民增收。”展廳內,從高粱種子到成品酒的完整產業鏈展示,讓隊員們直觀地感受到了一二三產業融合發展的巨大潛力;在數字農業中心,大屏幕上實時顯示著全國各地的土壤數據。講解員通過模擬智能配肥系統,展示了農民只需提供田塊信息,系統就能自動生成最佳施肥方案的創新設計。從創新商業模式再到智能配肥系統,實踐隊員們打開了農業創新發展的新視野。

青年力量喚醒沉睡鄉村,文旅融合繪就振興新篇

在沙窩村青年造物基地,一批返鄉創業青年正用創意激活鄉村沉睡資源。昔日的閑置農房經過匠心改造,變身為充滿藝術氣息的陶藝工坊和研學空間,吸引著越來越多的游客前來體驗傳統手工藝的魅力;墨林書院將村民書屋、非遺課堂與文創市集創新融合,不僅豐富了村民的文化生活,更讓傳統文化在新時代煥發生機。走進萬畝板栗林,一幅生態與經濟和諧共生的畫卷徐徐展開,林下種植的中藥材與板栗相得益彰,森林康養與民宿體驗的有機結合,讓這片古老的栗林煥發新的活力。通過舉辦特色文旅活動,這里正成為城市居民向往的“詩意棲居地”,展現著鄉村振興的無限可能。

此次臨沭調研之行,“紅韻朱村,栗志同行”實踐團通過實地參觀、親身體驗和深入交流,深刻體會到科技賦能下革命老區在新時代煥發的蓬勃生機。從紅色精神到非遺技藝,從傳統農業到數字科技,臨沭縣正走出一條獨具特色的鄉村振興之路。實踐隊員們紛紛表示,將積極傳播臨沭經驗,內化于心,外化于行,為農業農村現代化建設貢獻青春力量。

- 作者:宋佳璐 來源:青島農業大學

- 發布時間:2025-07-29 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 尋跡工業抗戰 淬煉時代匠心

- 2025 年 7 月 22 日,陜西工業職業技術大學材料工程學院實踐團赴黃崖洞兵工廠,開展 “深植紅色根脈 鍛造專業初心” 活動。成員重溫入

- 07-29 關注:0

- 青耘逐夢展擔當,交流共話促發展 仲愷農業工程學院青耘逐夢青年突

- 07-29 關注:0

- 三下鄉實踐團邂逅永豐辣醬,探尋傳統工藝里的鄉村振興密碼

- 7月28日,湖南工商大學學校麓云湘水·紅岸新聲實踐隊奔赴婁底市市雙峰縣湘和森永豐辣醬生產基地,沉浸式體驗非遺技藝,解碼永豐辣醬的

- 07-29 關注:5

- 風雨中的滄海桑田,百年商埠的蝶變與新生

- 07-29 關注:0

- 龍山應急護老安 多方聯動筑防線

- 為積極響應“人人講安全、個個會應急”的主題號召,重點提升社區老年人的火災防范意識和自救能力,推動老年群體火災防控知識進社區,中

- 07-29 關注:4

- 社會實踐特輯“木瓜鄉里探白河”——文學院暑期“三下鄉”社會實

- 為深入了解鄉村振興戰略下的特色產業發展路徑,西安建筑科技大學暑期“三下鄉”社會實踐團于2025年7月22日走進陜西省白河縣,開展以“

- 07-29 關注:21

- 文創賦能文旅 青春聚力振興|仲愷農業工程學院青耘逐夢青年突擊隊

- 07-29 關注:0

- 蜜香盈袖,桃醉深州|河北工程技術學院桃緣結翼振興團赴深州開展暑

- 2025年7月6日至9日,河北工程技術學院商學院桃緣結翼振興團赴衡水市深州市開展實地調研。

- 07-29 關注:17