大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)

楚館尋蹤觀古韻,非遺訪匠續(xù)文脈——經(jīng)管學(xué)院“合啟淮章”團(tuán)隊(duì)2025年暑期“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)專題(三)

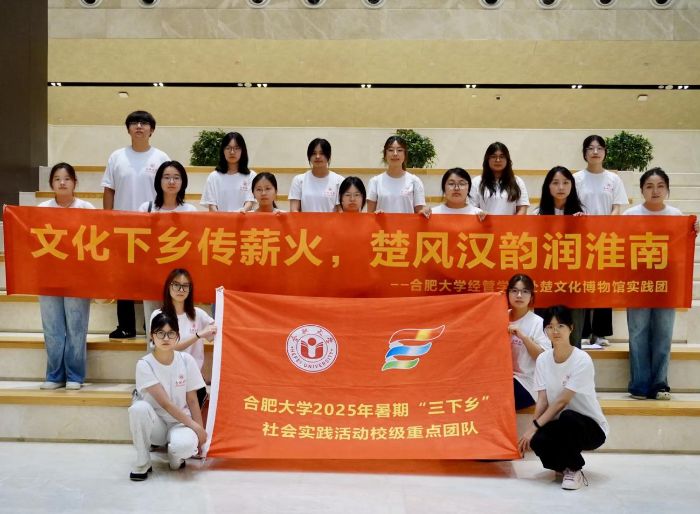

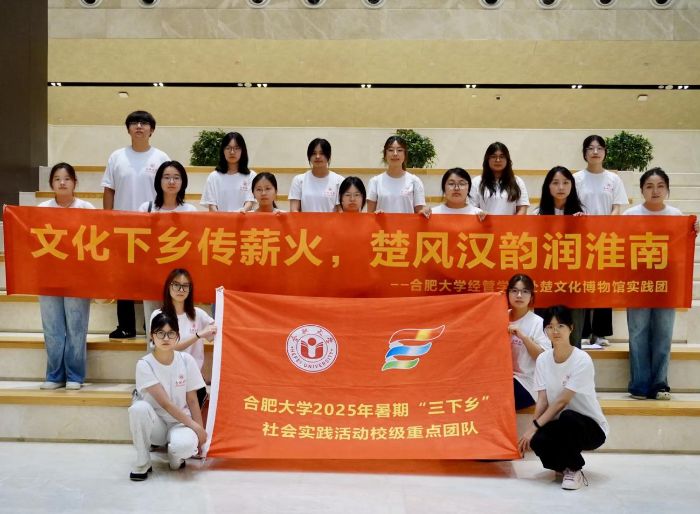

為筑牢當(dāng)代青年文化認(rèn)知的根基,涵養(yǎng)對(duì)民族文化的自信和認(rèn)同,推動(dòng)非遺文化的傳承和發(fā)展,合肥大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院“合啟淮章”團(tuán)隊(duì)成員開展了非遺文化專項(xiàng)活動(dòng)。通過參觀楚文化博物館、拜訪非遺傳承人等,團(tuán)隊(duì)成員走出課堂、在實(shí)物與現(xiàn)場(chǎng)中直觀觸摸非遺文化的歷史脈絡(luò)。

楚館尋蹤:一眼千年,博物館里讀楚風(fēng)

團(tuán)隊(duì)首站來到淮南市壽縣新城區(qū)安徽楚文化博物館進(jìn)行參觀。該館建筑設(shè)計(jì)彰顯了楚人“四方筑城”“荊楚高臺(tái)”建筑理念,通過“甕城”“方城”“斗城”建筑布局,融合了現(xiàn)代院落和極簡(jiǎn)主義設(shè)計(jì)手法。館內(nèi)展陳內(nèi)容包括“安徽楚文化”“壽縣文明史”兩個(gè)基本陳列和“壽春壽文化”專題陳列。安徽楚文化陳列主要包括立國江漢、東進(jìn)江淮、徙都?jí)鄞骸⒊嵱崎L四個(gè)單元,壽縣文明史陳列主要包括淮夷舊邦、兩漢壽春、秦晉紛爭(zhēng)、隋唐壽州、壽州之戰(zhàn)、宋清壽州、革命沃土七個(gè)單元。

踏入楚文化博物館,仿佛穿越時(shí)空長廊。一件件青銅禮器紋飾精美,見證著楚地“鐘鳴鼎食”的禮樂文明;漆器色澤溫潤,“楚式漆器髹飾技藝”的細(xì)膩工藝在展柜中靜靜流淌;還有玉器、竹簡(jiǎn)等文物,共同勾勒出楚文化“浪漫瑰麗、兼容并蓄”的精神內(nèi)核。“這些文物不僅是歷史的載體,更藏著非遺技藝的基因。”講解員的話語讓大家意識(shí)到,許多傳統(tǒng)技藝的根脈,正深扎在這片古老的土地中。

這既是一次觸摸歷史的沉浸式學(xué)習(xí),更是一場(chǎng)與千年文脈的深度對(duì)話。館內(nèi)的青銅器、漆器、竹簡(jiǎn)等文物,不再是課本里冰冷的名詞,而是能讓人直觀感受楚地“篳路藍(lán)縷”的開拓精神、“上下求索”的哲思情懷與“鐘鳴鼎食”的禮樂文明的鮮活載體。這不僅能彌補(bǔ)課堂知識(shí)的局限,讓抽象的歷史變得可感可觸,更能在潛移默化中厚植文化認(rèn)同——當(dāng)看到楚人的智慧結(jié)晶在眼前綻放,當(dāng)讀懂“楚辭”的浪漫與青銅技藝的精妙同根同源,大學(xué)生會(huì)更深刻理解中華文化的多元一體與生生不息。同時(shí),楚文化中蘊(yùn)含的創(chuàng)新精神、家國情懷,也將化為激勵(lì)青年學(xué)子探索未知、擔(dān)當(dāng)使命的精神養(yǎng)分,讓他們?cè)趥鞒形幕}的自覺中,更堅(jiān)定地走向未來。

紫金石語:方寸硯臺(tái)中的匠心與山河

活動(dòng)中,團(tuán)隊(duì)成員們還通過采訪非遺傳承人了解了關(guān)于紫金石硯與紫金石刻、大鼓書的相關(guān)知識(shí)。紫金石硯與紫金石刻制作,從采石時(shí)辨別石質(zhì)紋理的“火眼金睛”,到雕刻時(shí)依勢(shì)造型的“妙手匠心”,每道工序都藏著傳承人的堅(jiān)守。在工作室里,老師傅握刻刀如執(zhí)筆,沿著紫金石天然肌理游走,將山水、花鳥化作硯上靈動(dòng)圖景,把“因材施藝”的祖訓(xùn),具象成一方方兼具實(shí)用與藝術(shù)價(jià)值的硯臺(tái)與石刻。對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員而言,親手觸摸紫金石,感受其滑如凝脂的觸感,聆聽工匠講述“因材施藝、因色取巧”的創(chuàng)作思路,是一場(chǎng)與歷史的對(duì)話。

從紫金石硯的細(xì)膩匠心,到紫金石刻的鏗鏘刻痕,我們觸摸到的不僅是非遺技藝,更是傳承的力量。這力量教會(huì)我們:傳承不是守舊,是帶著敬畏與創(chuàng)新,讓老技藝跟上時(shí)代的步伐。

非遺傳承人邱老師在訪談中感慨,愿意投身傳統(tǒng)工藝學(xué)習(xí)的年輕人越來越少,工藝品需求市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化,讓非遺技藝的傳承雪上加霜。針對(duì)邱老師提出的“年輕匠才短缺”等問題,團(tuán)隊(duì)成員提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”、電商宣傳、將傳統(tǒng)技藝融入校園教育等建議,希望為傳統(tǒng)技藝的保護(hù)與傳承貢獻(xiàn)智慧。團(tuán)隊(duì)成員愿以青春之姿,做紫金石藝傳承的“擺渡人”,讓千年石韻,在新一代的守護(hù)與講述中,繼續(xù)流淌在文化長河里,成為連接過去與未來的精神紐帶。

鼓板傳聲:方言大鼓書的活態(tài)課堂

在與大鼓書非遺傳承人魏老師的交流下,團(tuán)隊(duì)成員領(lǐng)略了大鼓書以方言說唱的地方特色,方言與鼓板的融合,成為當(dāng)?shù)匚幕囊坏廓?dú)特風(fēng)景線。訪談中,非遺傳承人魏明華老師與李勛老師談到傳統(tǒng)藝術(shù)文化傳承之艱,團(tuán)隊(duì)成員深感責(zé)任重大,決心為這一文化瑰寶的保護(hù)與傳承貢獻(xiàn)自己的力量。團(tuán)隊(duì)成員提議通過教育的力量,讓更多的孩子了解和熱愛這些傳統(tǒng)技藝,通過互聯(lián)網(wǎng)加大宣傳,提高當(dāng)?shù)胤沁z文化的知名度,讓這些技藝在現(xiàn)代社會(huì)中煥發(fā)出新的光彩。

本次非遺探訪交流活動(dòng),是一次近距離觸摸地域文化根脈的旅程。團(tuán)隊(duì)成員對(duì)淮南地域非遺文化體系有了更清晰認(rèn)知,對(duì)非遺保護(hù)與傳承意識(shí)增強(qiáng),將會(huì)貢獻(xiàn)更多的的青春力量,讓淮南地域非遺在新時(shí)代綻放更耀眼光彩,也為鄉(xiāng)村振興注入新的活力。

通訊員:陳爽

楚館尋蹤:一眼千年,博物館里讀楚風(fēng)

團(tuán)隊(duì)首站來到淮南市壽縣新城區(qū)安徽楚文化博物館進(jìn)行參觀。該館建筑設(shè)計(jì)彰顯了楚人“四方筑城”“荊楚高臺(tái)”建筑理念,通過“甕城”“方城”“斗城”建筑布局,融合了現(xiàn)代院落和極簡(jiǎn)主義設(shè)計(jì)手法。館內(nèi)展陳內(nèi)容包括“安徽楚文化”“壽縣文明史”兩個(gè)基本陳列和“壽春壽文化”專題陳列。安徽楚文化陳列主要包括立國江漢、東進(jìn)江淮、徙都?jí)鄞骸⒊嵱崎L四個(gè)單元,壽縣文明史陳列主要包括淮夷舊邦、兩漢壽春、秦晉紛爭(zhēng)、隋唐壽州、壽州之戰(zhàn)、宋清壽州、革命沃土七個(gè)單元。

踏入楚文化博物館,仿佛穿越時(shí)空長廊。一件件青銅禮器紋飾精美,見證著楚地“鐘鳴鼎食”的禮樂文明;漆器色澤溫潤,“楚式漆器髹飾技藝”的細(xì)膩工藝在展柜中靜靜流淌;還有玉器、竹簡(jiǎn)等文物,共同勾勒出楚文化“浪漫瑰麗、兼容并蓄”的精神內(nèi)核。“這些文物不僅是歷史的載體,更藏著非遺技藝的基因。”講解員的話語讓大家意識(shí)到,許多傳統(tǒng)技藝的根脈,正深扎在這片古老的土地中。

這既是一次觸摸歷史的沉浸式學(xué)習(xí),更是一場(chǎng)與千年文脈的深度對(duì)話。館內(nèi)的青銅器、漆器、竹簡(jiǎn)等文物,不再是課本里冰冷的名詞,而是能讓人直觀感受楚地“篳路藍(lán)縷”的開拓精神、“上下求索”的哲思情懷與“鐘鳴鼎食”的禮樂文明的鮮活載體。這不僅能彌補(bǔ)課堂知識(shí)的局限,讓抽象的歷史變得可感可觸,更能在潛移默化中厚植文化認(rèn)同——當(dāng)看到楚人的智慧結(jié)晶在眼前綻放,當(dāng)讀懂“楚辭”的浪漫與青銅技藝的精妙同根同源,大學(xué)生會(huì)更深刻理解中華文化的多元一體與生生不息。同時(shí),楚文化中蘊(yùn)含的創(chuàng)新精神、家國情懷,也將化為激勵(lì)青年學(xué)子探索未知、擔(dān)當(dāng)使命的精神養(yǎng)分,讓他們?cè)趥鞒形幕}的自覺中,更堅(jiān)定地走向未來。

紫金石語:方寸硯臺(tái)中的匠心與山河

活動(dòng)中,團(tuán)隊(duì)成員們還通過采訪非遺傳承人了解了關(guān)于紫金石硯與紫金石刻、大鼓書的相關(guān)知識(shí)。紫金石硯與紫金石刻制作,從采石時(shí)辨別石質(zhì)紋理的“火眼金睛”,到雕刻時(shí)依勢(shì)造型的“妙手匠心”,每道工序都藏著傳承人的堅(jiān)守。在工作室里,老師傅握刻刀如執(zhí)筆,沿著紫金石天然肌理游走,將山水、花鳥化作硯上靈動(dòng)圖景,把“因材施藝”的祖訓(xùn),具象成一方方兼具實(shí)用與藝術(shù)價(jià)值的硯臺(tái)與石刻。對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員而言,親手觸摸紫金石,感受其滑如凝脂的觸感,聆聽工匠講述“因材施藝、因色取巧”的創(chuàng)作思路,是一場(chǎng)與歷史的對(duì)話。

從紫金石硯的細(xì)膩匠心,到紫金石刻的鏗鏘刻痕,我們觸摸到的不僅是非遺技藝,更是傳承的力量。這力量教會(huì)我們:傳承不是守舊,是帶著敬畏與創(chuàng)新,讓老技藝跟上時(shí)代的步伐。

非遺傳承人邱老師在訪談中感慨,愿意投身傳統(tǒng)工藝學(xué)習(xí)的年輕人越來越少,工藝品需求市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化,讓非遺技藝的傳承雪上加霜。針對(duì)邱老師提出的“年輕匠才短缺”等問題,團(tuán)隊(duì)成員提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”、電商宣傳、將傳統(tǒng)技藝融入校園教育等建議,希望為傳統(tǒng)技藝的保護(hù)與傳承貢獻(xiàn)智慧。團(tuán)隊(duì)成員愿以青春之姿,做紫金石藝傳承的“擺渡人”,讓千年石韻,在新一代的守護(hù)與講述中,繼續(xù)流淌在文化長河里,成為連接過去與未來的精神紐帶。

鼓板傳聲:方言大鼓書的活態(tài)課堂

在與大鼓書非遺傳承人魏老師的交流下,團(tuán)隊(duì)成員領(lǐng)略了大鼓書以方言說唱的地方特色,方言與鼓板的融合,成為當(dāng)?shù)匚幕囊坏廓?dú)特風(fēng)景線。訪談中,非遺傳承人魏明華老師與李勛老師談到傳統(tǒng)藝術(shù)文化傳承之艱,團(tuán)隊(duì)成員深感責(zé)任重大,決心為這一文化瑰寶的保護(hù)與傳承貢獻(xiàn)自己的力量。團(tuán)隊(duì)成員提議通過教育的力量,讓更多的孩子了解和熱愛這些傳統(tǒng)技藝,通過互聯(lián)網(wǎng)加大宣傳,提高當(dāng)?shù)胤沁z文化的知名度,讓這些技藝在現(xiàn)代社會(huì)中煥發(fā)出新的光彩。

本次非遺探訪交流活動(dòng),是一次近距離觸摸地域文化根脈的旅程。團(tuán)隊(duì)成員對(duì)淮南地域非遺文化體系有了更清晰認(rèn)知,對(duì)非遺保護(hù)與傳承意識(shí)增強(qiáng),將會(huì)貢獻(xiàn)更多的的青春力量,讓淮南地域非遺在新時(shí)代綻放更耀眼光彩,也為鄉(xiāng)村振興注入新的活力。

通訊員:陳爽

- 作者:陳爽 來源:合肥大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院“合啟淮章”團(tuán)隊(duì)三下鄉(xiāng)社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-07-23 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 青春賦能·非遺傳承 ——中北大學(xué)“翼城花鼓”非遺傳承專項(xiàng)三下鄉(xiāng)

- 2025年7月9日—15日,中北大學(xué)“鼓韻新程”·翼城花鼓實(shí)踐隊(duì)開展暑期 “三下鄉(xiāng)”活動(dòng)。實(shí)踐隊(duì)對(duì)話非遺傳承人,感受技藝傳承溫度;走進(jìn)

- 07-24 關(guān)注:0

- 點(diǎn)亮八皖:寧國市烈士陵園追尋黨的抗戰(zhàn)和發(fā)展歷程

- 07-24 關(guān)注:2

- 管工學(xué)子“萬里鄉(xiāng)鏈”哈密瓜香飄萬里——特色產(chǎn)業(yè)繪就鄉(xiāng)村振興新

- 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施以來,各地依托特色資源培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),探索出一條“產(chǎn)業(yè)興則鄉(xiāng)村興”的發(fā)展路徑。新疆哈密市憑借得天獨(dú)厚的地理氣候條

- 07-24 關(guān)注:0

- 點(diǎn)亮八皖:寧國市烈士陵園感受紅色精神

- 點(diǎn)亮八皖社會(huì)實(shí)踐隊(duì)走進(jìn)寧國市烈士陵園烈士紀(jì)念館

- 07-24 關(guān)注:5

- 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院“三下鄉(xiāng)”文藝匯演:青春與童真共繪夏日實(shí)

- 07-24 關(guān)注:0

- 運(yùn)動(dòng)強(qiáng)體魄,習(xí)武展風(fēng)華

- 07-23 關(guān)注:0

- 青春力量助振興!湖南工商大學(xué)“茶韻金藪團(tuán)”深入紅石村調(diào)研油茶

- 07-23 關(guān)注:0

- 探非遺古韻承文化薪火 訪產(chǎn)業(yè)新篇助鄉(xiāng)村振興——合肥大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管

- 合肥大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院"合啟淮章"社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)于2025年6月深入安徽壽縣,開展為期6天的文化傳承與鄉(xiāng)村振興調(diào)研活動(dòng)。團(tuán)隊(duì)通過"非遺尋

- 07-23 關(guān)注:0

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有