大學生新聞網(wǎng),大學生新聞發(fā)布平臺

福建農(nóng)林大學學子“三下鄉(xiāng)”:走進東山島寡婦村——歲月悲歌與溫情守望

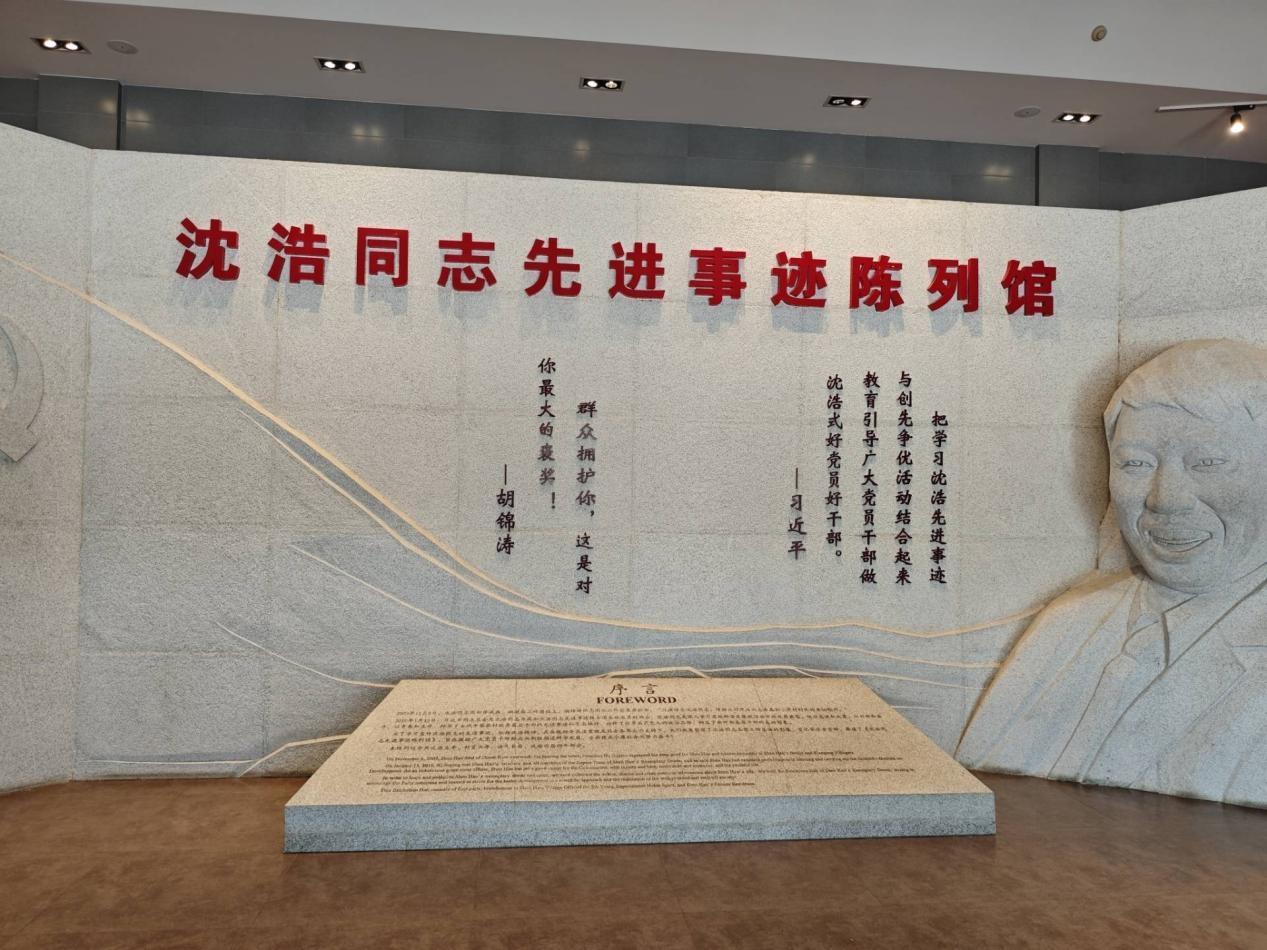

寡婦村紀念館

看寡婦村紀念館的前言介紹

歷史的傷痕時光回溯到1950年5月10日,那是一個黑暗的日子,國民黨軍隊在撤出大陸時,從東山島強行擄走了4700多名壯丁,銅缽村這個僅有200多戶的小漁村,就有147名壯丁被無情帶走。

剎那間,91個女人陷入了“守活寡”的悲苦命運,整個村莊也被蒙上了一層濃重的陰影。這一事件,成為了幾代人心中難以磨滅的傷痛,深深烙印在歲月的長河里,化作了一道觸目驚心的歷史傷痕。

紀念館內(nèi)展示的“人間浩劫”

情感的守望“妻在海峽西,夫在海峽東,日日盼夫不見夫,共望海峽水。”這首曾在東山民間流傳的歌謠,字字泣血,句句含情,唱出了那些分離夫妻無盡的凄楚與思念。

漫長的歲月里,這些堅韌的女人們,在生活的重壓下頑強支撐著家庭。她們的眼神中,既有對遠方丈夫的深深眷戀,也有對命運不屈的抗爭。那是一種深入骨髓的守望,跨越了時空,跨越了海峽,只為等待那不知何時才能歸來的親人。

溝通的橋梁

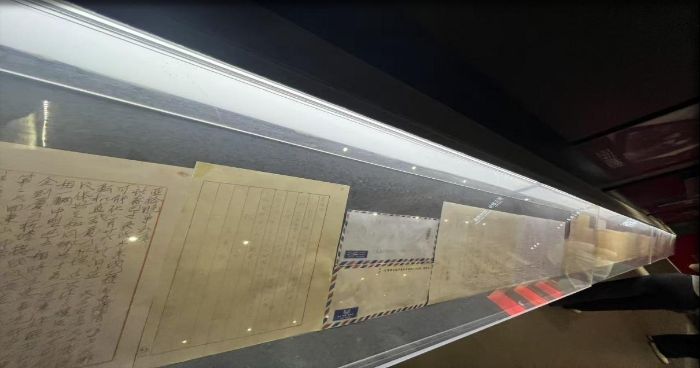

在通信被封鎖的艱難時期,一封封跨越海峽的書信,成為了連接兩岸親人的唯一紐帶。每一封信,都承載著無數(shù)人的希望與期盼,每一次代筆,都是對情感的一次深刻觸摸。

當時人們互相往來的信件

就像“海峽鴻雁”黃鎮(zhèn)國,從為堂嫂代筆開始,他漸漸成為了村中寄往臺灣書信的代筆人,用文字傳遞著思念與牽掛。那時候,兩岸通信異常艱難,信件需輾轉(zhuǎn)新加坡、美國、泰國等地,歷經(jīng)數(shù)月,才能輾轉(zhuǎn)到達收信人手中。希望的曙光

1987年,兩岸開放探親,如同黑暗中的一道曙光,照亮了這些分離家庭的未來。那一刻,無數(shù)人的心中燃起了希望的火焰,那些漫長的等待終于有了結(jié)果。“寡婦村”也逐漸迎來了新的生機與希望,兩岸交流的日益頻繁,讓這個曾經(jīng)飽經(jīng)苦難的村莊,開始煥發(fā)出新的活力。

銘記與前行

如今,“寡婦村”展覽館靜靜地矗立在那里,如同一位沉默的講述者,向每一個到訪的人訴說著那段悲歡離合的歷史。館長黃鎮(zhèn)國,依舊用心守護著這段記憶,他希望通過這些歷史的見證,讓更多的人了解過去,珍惜現(xiàn)在。這里,不僅僅是一個展覽館,更是一種精神的象征,它提醒著我們,歷史的傷痛不能被遺忘,而那些在苦難中堅守的人們,更值得我們銘記與敬仰。

探訪與感悟

如果你來到東山島,不妨走進銅缽村,去感受那段歷史的厚重與深沉。在這里,你能看到歲月留下的痕跡,也能感受到人性的堅韌與溫暖。讓“寡婦村”的故事,成為我們心中的一份觸動,激勵我們更加珍惜和平,努力去擁抱生活中的每一份美好。

赴漳州市東山縣重走領(lǐng)袖路實踐隊 劉旻宇 陳思婷 畢書馨/文

- 作者:赴漳州市東山縣重走領(lǐng)袖路實踐隊 劉旻宇 陳思婷 畢書馨 來源:大學生新聞網(wǎng)

- 發(fā)布時間:2025-07-15 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 追尋領(lǐng)袖足跡,汲取奮進力量——福師院師生走進龍巖長汀開展暑期

- 7月6日至8日,為深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想,堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,福建技術(shù)師

- 07-16 關(guān)注:0

- 走進沈浩故居:在簡樸陳設(shè)中觸摸初心

- 沈浩故居位于小崗村沈浩先進事跡陳列館內(nèi),內(nèi)部陳設(shè)簡單樸實,保留了沈浩在小崗村任職期間的辦公和生活場景。參觀者可通過實物展品和歷

- 07-16 關(guān)注:0

- 云從鷺島來:創(chuàng)意五寨・第三日

- 07-16 關(guān)注:0

- 探索小崗村紅色印跡——巢湖學子赴當年農(nóng)家之旅

- 探索小崗村紅色印跡——巢湖學子赴當年農(nóng)家之旅

- 07-16 關(guān)注:0

- 改革精神永不褪色,發(fā)展腳步永不停歇

- 巢湖學院教師教育學院“尋紅色足跡 憶崢嶸歲月”紅色藝術(shù)之旅實踐隊組織成員走進鳳陽縣小崗村——這片承載著中國農(nóng)村改革偉大歷史的土

- 07-16 關(guān)注:0

- 益路童行青年團助力“520愛心暑托班”:筑牢安全防線,守護生命之

- 2025年7月6日,淮陰工學院自動化學院益路童行青年團成員走進520志愿者愛心聯(lián)盟,開展了一場別開生面的暑期助學活動。本次活動以“生命

- 07-16 關(guān)注:0

- 青春為中國式現(xiàn)代化挺膺擔當——巢院學子“三下鄉(xiāng)”實踐出征儀式

- 青春為中國式現(xiàn)代化挺膺擔當——巢院學子“三下鄉(xiāng)”實踐出征儀式!

- 07-16 關(guān)注:0

- 沈浩同志先進事跡陳列館:追尋先輩足跡 銘記小崗精神

- 巢湖學院“尋紅色足跡 憶崢嶸歲月”實踐團走進小崗村沈浩同志先進事跡陳列館,在一件件實物與故事中觸摸一位基層干部的赤子初心。

踏 - 07-16 關(guān)注:0

-

回頂部大學生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有