南財學子三下鄉:訪大豐上海知青紀念館

“千萬青春留沃土,一泓碧水存山岳”。2023年7月4日,南京財經大學“青春知旅,尋夢真恒”小隊五名同學參觀了位于江蘇鹽城大豐區的上海知青紀念館,探尋七十年前扎根這片土地的上海知青的鮮活過往。

“一片荒灘,一代墾民”,大豐這塊土地六千年歷史幾經沉淪,滄海桑田。兩千年來從古老的鹽業文明到近代的農業文明、工業文明和生態文明。大豐上海知青紀念館是為了紀念在這片鹽堿地上開墾荒地、建設農村的上海知青們而建設的。二十世紀六七十年代,大豐約有12萬多名知青,其中8萬多名來自上海。十萬上海知識青年在上海墾荒管理局長黃序周的帶領下,來到鹽城--長鹽蒿草的鹽堿灘,開始了他們的艱辛勞作。該館通過歷史痕跡、知青名錄、生活實景、連隊縮影等展區,真實地再現了八萬上海知青在黃海灘涂上生活、勞動、學習的情景。

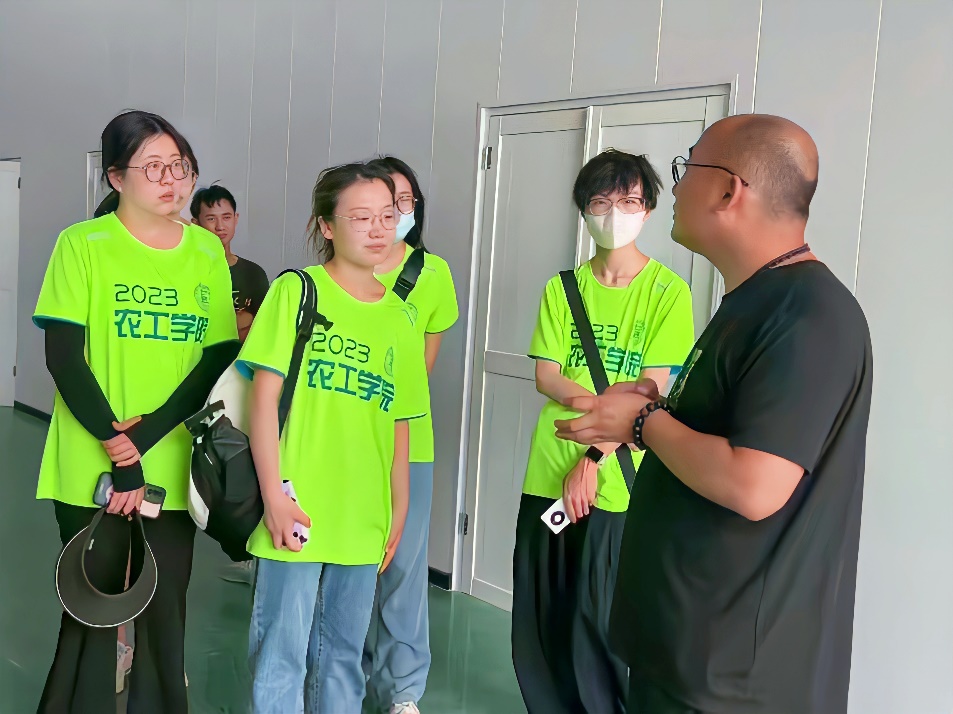

小隊成員懷著崇敬之情,進入大豐上海知青紀念館。在入口處,小隊成員們與紀念館講解員進行一番交談,了解到上海知青紀念館豐富的展區布局:生活實景、農場建設、人物春秋、歷史印痕、知青名錄等。隨后,小隊成員們開始了他們的知青探索之旅。

圖為小隊成員與講解員交談場景。通訊員 余苗苗 攝

來到上海知青紀念館的大門,首先映入小隊成員們眼簾的是掛在門楣上“青春萬歲”四個大字,走過粱檐貫通的的穿堂通道,小隊成員們進入了上海知青紀念館,里面展示著知青們當年所用的辦公工具,再現了七十多年前知青們的生活場景。館內隨處可見一些屬于知青的老物件,小隊成員陸續看到了被妥善保管的糧油票、保溫壺、搪瓷杯……成員們認真的參觀每一個陳列室,在歷史的物件、革命事跡和場景模擬中與知青們跨越時間進行對話,每一位成員都被這些為革命艱苦奮斗的先輩們精神所激勵,深深地感受到了紅色革命文化的偉大精神力量。

圖為知青生活實景。中國青年網通訊員 華陳宇 攝

小組成員了解到,在上海知青紀念館參展的文物、陳列或講述的故事,全部為紀實,它們都來源于從那個時期留存下來并在后來公開發表的文字材料,大多為知青在繁重勞動之余寫下的或長或短的文字。小隊成員在參觀過程中閱讀這些原汁原味的知青日記,從中窺探著那段艱苦歲月。“日記中很多極具時代特征的思維和話語在如今看起來似乎不太能夠理解,但我們還是能感受到知青們的堅定信念和永恒初心。”小隊成員袁彬銪在讀完日記后深有感觸。除了卷起邊角的日記本,上山下鄉通知書、泛舊的馬列書籍都在重現著當年知青們的生活經歷。這些物品無不記錄和展現著知青的勞動成果與精神生活。

在參觀過程中,小隊成員還驚喜地發現了曾經來到過南京財經大學做講座的著名作家梁曉聲為上海知青紀念館做的題詞:“勿忘那些鄉情、親情、友情、愛情—提煉傷痕,使之生長出思想來。” 紀念館內也設置了梁曉聲作品展,其中有不少以知青為題材的小說,謳歌了那個年代獨特的精神。

最后,成員們來到海豐農場,看到了“原汁原味”的知青住所,見到了大通鋪、廣播站和代辨所大隊會議室等真實反映知青建設農場時場景的建筑。小隊成員們懷揣著好奇與敬仰之心,從農場的一段走向另一端,逐一探索了這些帶著時代氣息的建筑。農場里的建筑主要由竹木、稻草等材料建造而成,烙有明顯的時代印記。這些老舊的建筑也不像精心修葺過的樣子,只是被簡單打掃并添加了一些裝飾,成員們一推門進入便能聞到撲面而來的濃厚的潮濕氣息,甚至在部分地方還結有蜘蛛網。盡管整體看起來相當陳舊,但是這里的每一件物品、每一棟建筑的存在都有著自身的意義,成員們參觀了知青們的宿舍,了解到了他們簡陋的起居環境;仔細觀察了墻上早已泛黃的宣傳海報,見識到了知青們不畏艱難的決心……整片農場的建筑占地面積并不大,但是盡可能地保留了原來的環境,用最真實的景觀重現著當年在這片土地上發生的一切。

圖為小隊成員參觀照相館。通訊員 華陳宇 攝

風卷紅旗,歌聲嘹亮。通過參觀學習,隊員們重溫了知青們遠逝的燃情歲月和曾經的激情年代,感受了那些由特殊年代,特殊人群和特殊機遇成就的歷史,上了一堂生動的革命傳統教育課。“此次暑期實踐讓我們更加明白如今的美好生活來之不易,我們應該努力學習科學知識,提高為人民服務本領,為美麗鄉村建設貢獻青春的力量。”隊長余苗苗如是說。小隊成員也表示要發揚知青精神,不負歷史使命,不悔青春歲月,將自己的青春奉獻給黨,奉獻給人民。

- 作者:李寶菱 陳淼淼 華陳宇 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2023-07-27 瀏覽:

- 山東學子踏上三下鄉征程,用愛點亮回馬鎮的希望

- 為助力鄉村振興,響應青年下鄉的號召,2023年7月25日中國石油大學(華東)彩云支教隊分隊暨一米陽光鄉村振興實踐隊從遙遠的青島啟程,

- 07-27 關注:0

- 愛吃燒烤——帶你實探燒烤供應鏈加工工廠

- 山東理工大學“鄉村振興走基層,青春聚力正當時”實踐團,前往淄博博山預制菜產業園探尋企業發展。

- 07-27 關注:0

- 參觀化州博物館,勿忘國恥,吾輩自強——數計學院“逐光”社會實

- 為深入了解化州文化,提升對化州文明的認知,“逐光”社會實踐隊于7月9日前往化州市博物館進行參觀學習。帶隊人:葉思彤。

- 07-27 關注:0

- 中國石油大學(華東)經濟管理學院紅源實踐隊淄博之行|巍巍黑鐵

- 用雙腳丈量世界,用雙眼探尋奧秘。為緬懷革命先烈,弘揚紅色文化,7月25日,紅源實踐隊開展暑期社會實踐的第二天,成員們來到了黑鐵山

- 07-27 關注:0

- 南財學子三下鄉:訪大豐上海知青紀念館

- 07-27 關注:0

- 歌紅嫂精神,唱青年華章

- 沂心筑夢實踐團參觀沂蒙紅嫂紀念館

- 07-27 關注:8

- 食育膳食,科普中國行③

- 隨著國民生活水平的提高,人民群眾的消費結構日益多元化,對于食品的追求也從“吃得飽”逐漸轉變為“吃得健康”,同時,為響應二十大“

- 07-27 關注:4

- 垃圾分類建設美麗社會

- 為普及垃圾分類知識,提高轄區居民對垃圾分類的知曉率和參與度,深化“我為群眾辦實事”實踐活動。7月25日,曲阜師范大學網絡空間安

- 07-27 關注:1

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有